|

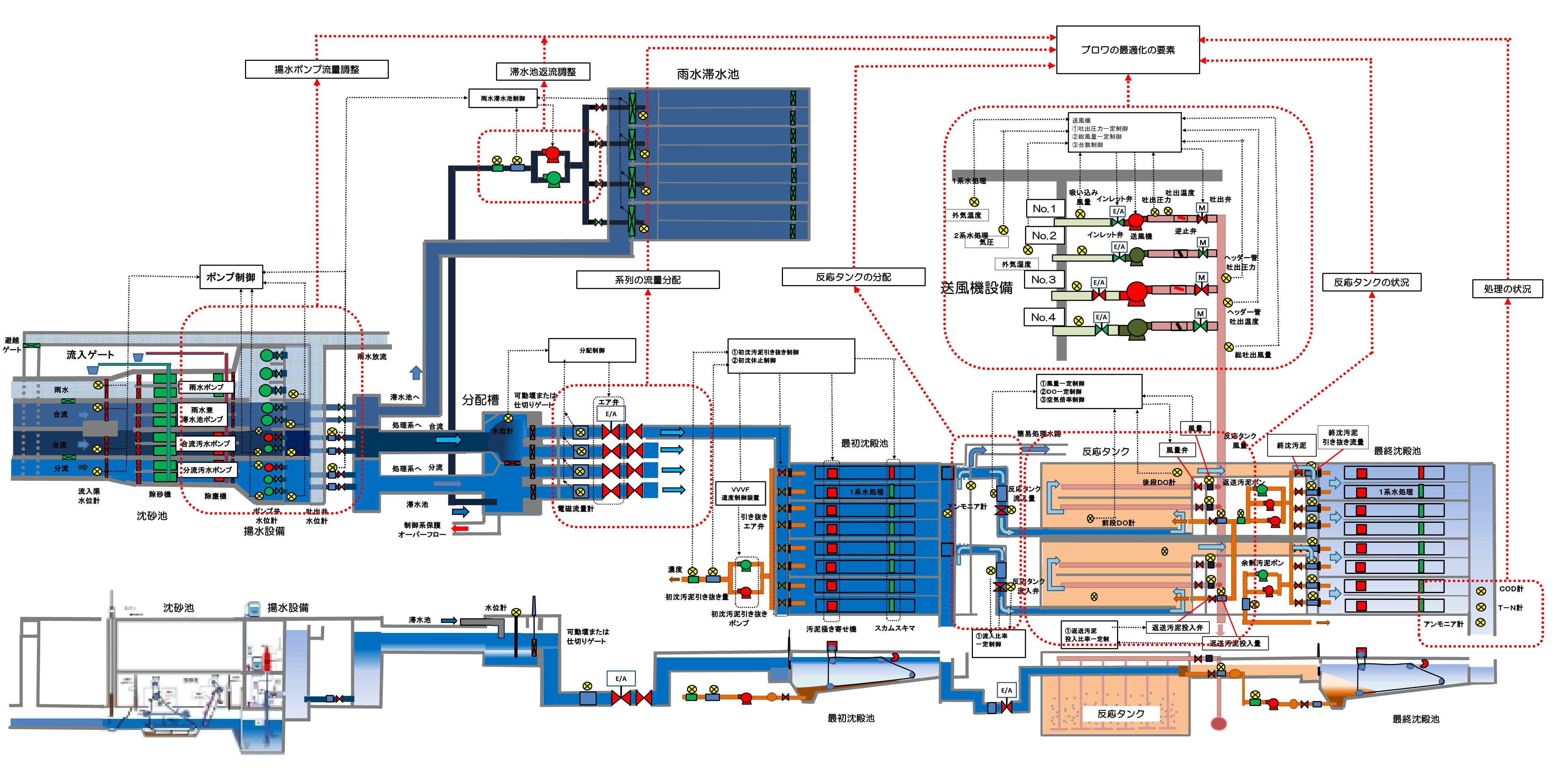

12 省エネ運転(送風機設備)

送風機設備の省エネ

処理場で最も電力を消費するのが送風機設備です。処理場により多少の違いがありますが30%近くを消費していいます。

こちらの設備は長年いろいろな省エネ方法が検討されてきました。しかし、これだという方法はまだ見つかっていません。

送風機設備は運転状態の確認に長時間を要し、手間もかかります。

このため途中で飽きがくると、忘れたようにとりあえず、運転されていればいいような感覚にとらわれます。

ただ傍観者ではいけないのですが、やる気のある管理職にかわり、新たな発案による実験(デジャブのような)が始まります。

問題なのは、少しの省エネはできても省力化が図れていない事が長続きしない原因かもしれません。

(1)送風機本体

送風機本体の方式

送風機本体に単段式と多段式があります。多段式が現在メインとなっています。

「9 送風機設備(1)送風機の形式」

単段式はインペラの段数が1組みしかなく、超高速回転により送風します。

一時期、効率が多段式より良いということで採用されましたが風量制御範囲が狭い事やインペラに汚れなどが付着すると急速に効率が低下するなど欠点か目立ち、

現状ではVVVF仕様の小型機以外採用されていません。

ただ、更新することがなかなかできない機器のため、現状も単段式を使用している処理場はあります。

風量制御範囲が狭いことにより、台数制御が年間で安定しない時期があり、通常運転に苦労しています。

その時期は、小型・大型号機の切替、追加・減台運転を行う頻度を押さえるため、圧力設定を上げる(要求風量を敢えて上げる)、要求風量を増加する、「手動」介入するなど安定運転を優先しています。

省エネとは逆行していますが・・・・。

風量制御弁

風量制御に関しては、吸い込み弁方式とインレット弁方式があります。

現在は、送風機組み込みのインレット弁方式の方が効率が上がるため主流となっています。

古い号機については、更新計画がないため吸い込み弁方式の機器もそのまま使用しているのが現状です。

良いことかもしれませんが、何十年も経過した送風機本体や電油操作器は今でもメーカーでは修理可能で、中々捨てられない状態になっています。

VVVF対応

現在では、VVVFが一部小型機で採用され始めていますが回転数制御だけで圧力制御が難しいので、インレット弁と併用されています。

なお、大型機にVVVFが採用された例についての知見はありません。

理由として、運転時の圧力範囲の変動幅が狭い事(故にインレット弁が必要)により回転数制御のメリットが少ないことによるもののようです。(理解不足?)

補機

送風機の通常使用されている逆止弁は風量が少ない時には圧損を生じます。このため、アシスト逆止弁を採用する事もあります。

構造は少し違いますが、何社か製品化されています。

「9 送風機設備(6)逆止弁」

同じ方式ではないのですが、勤務した処理場でアシスト逆止弁に交換してそれなりにメリットがあったように記憶しています。

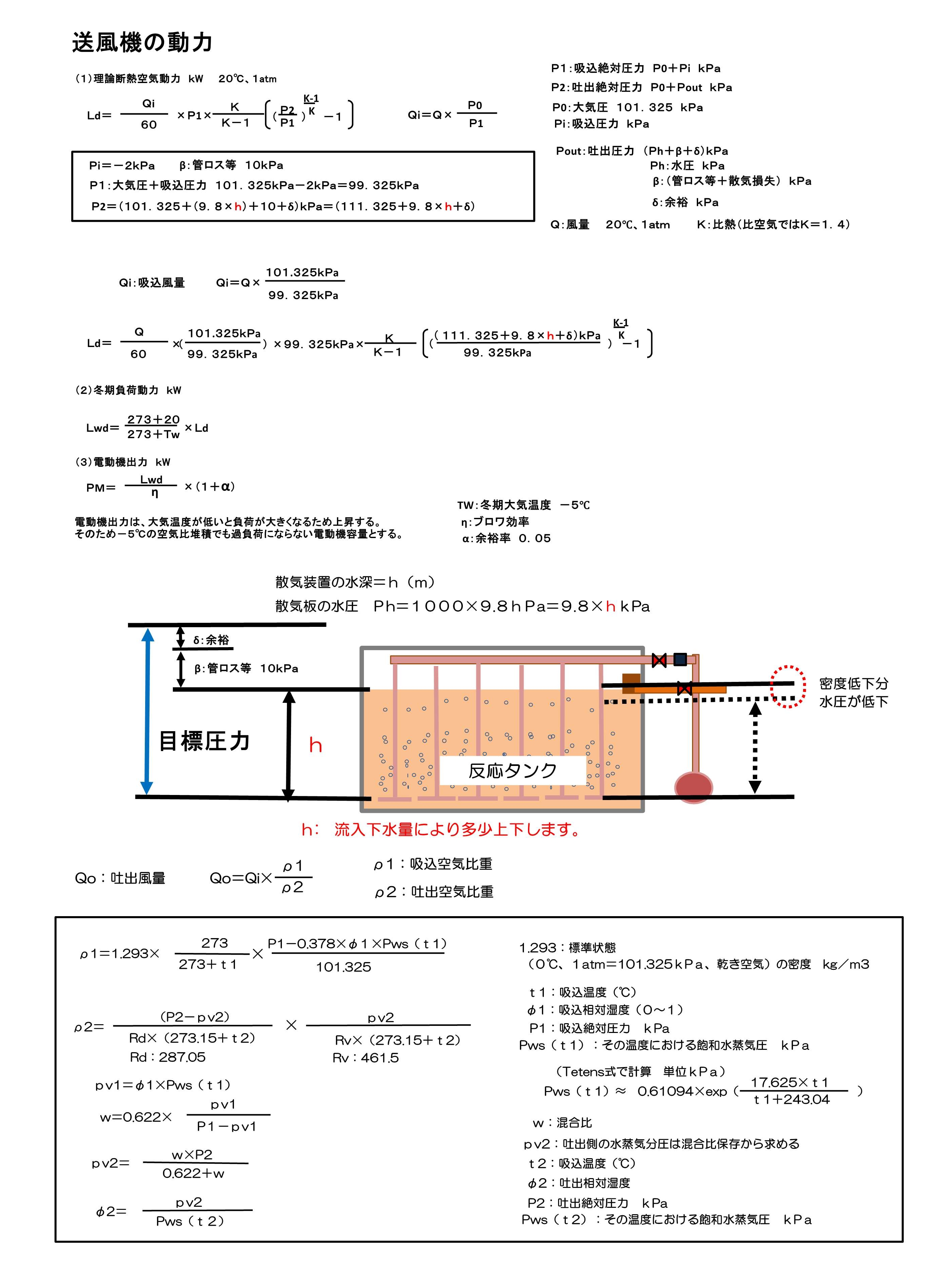

(2)目標圧力の検討

送風機の制御は現在、「圧力一定制御」が一般的に使用されています。この制御は、反応タンク側とデータのやりとりしているのではなく

単純に圧力変動を一定にするべくインレット弁(吸い込み弁)を制御して風量を調整しています。

送風機の動力計算の式から目標圧力は、反応タンクの散気装置の水深を元に設定されていると思いますが

その設定値は、処理場により余裕の持ち方に違いがあります。

このため、目標圧力の値を再検討し下げることで、ブロワの動力を下げることになります。

過去この圧力設定値の数値を下げ、どのあたりまで下げられるか調べたことがあります。

水深より少し下に設定しても送気が続けられたように記憶しています。

これは、反応タンクで一度、散気を始めると水の密度が下がるためと思われます。

ただ、停電や送風機の予期せぬトラブルで反応タンクの散気が一度停止してしまうと送風機の圧力設定が邪魔をして立ち上がらなくなります。

状況的には、送風機が起動に行くのですが、圧力が出ると圧力設定を超えるため直ぐ止めてしまいます。

過ぎたるはなお及ばざるがごとし。

ここまで下げる必要性はありませんが、目標設定値を少し深掘りするとある程度の省エネが期待できます。

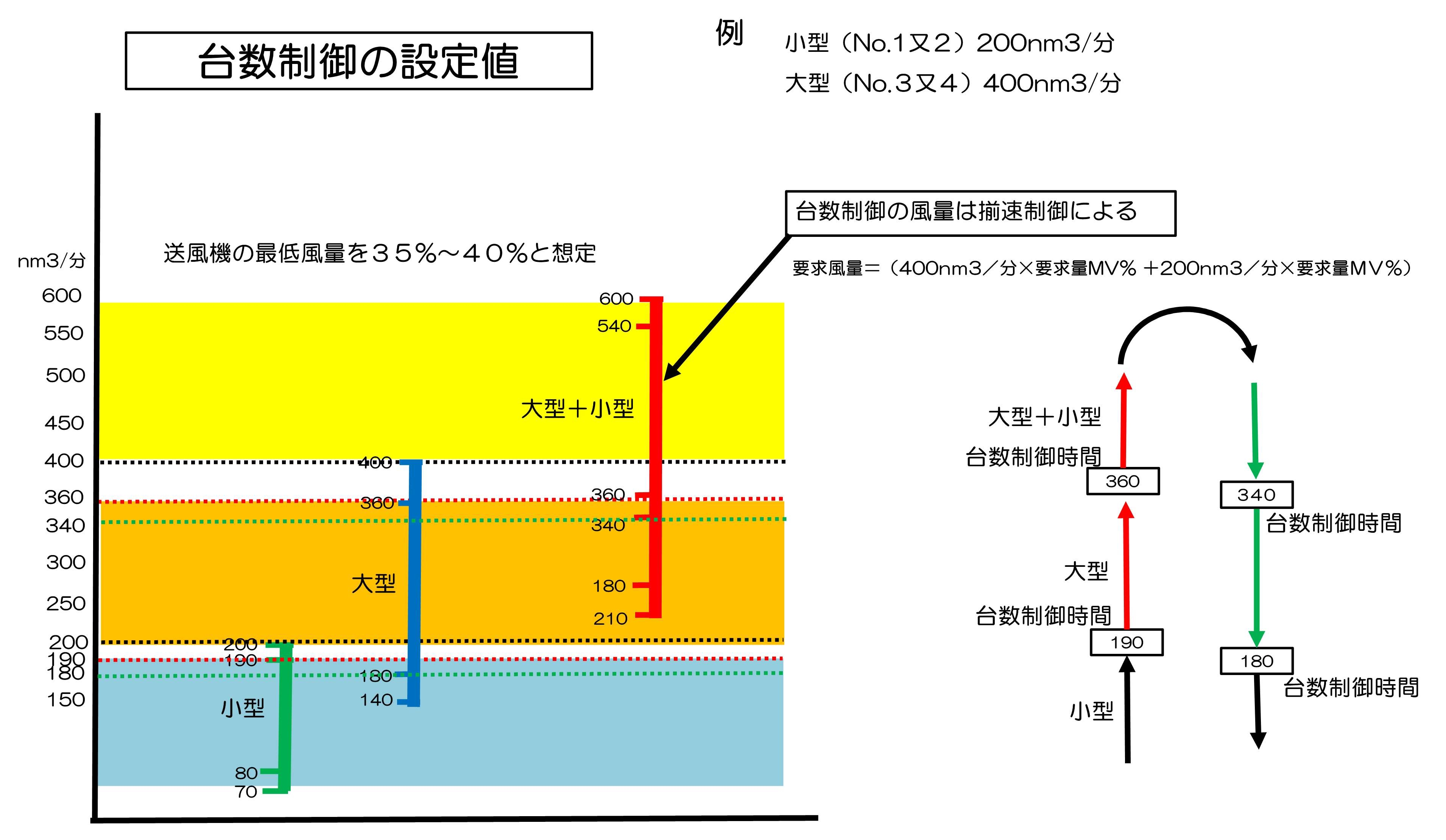

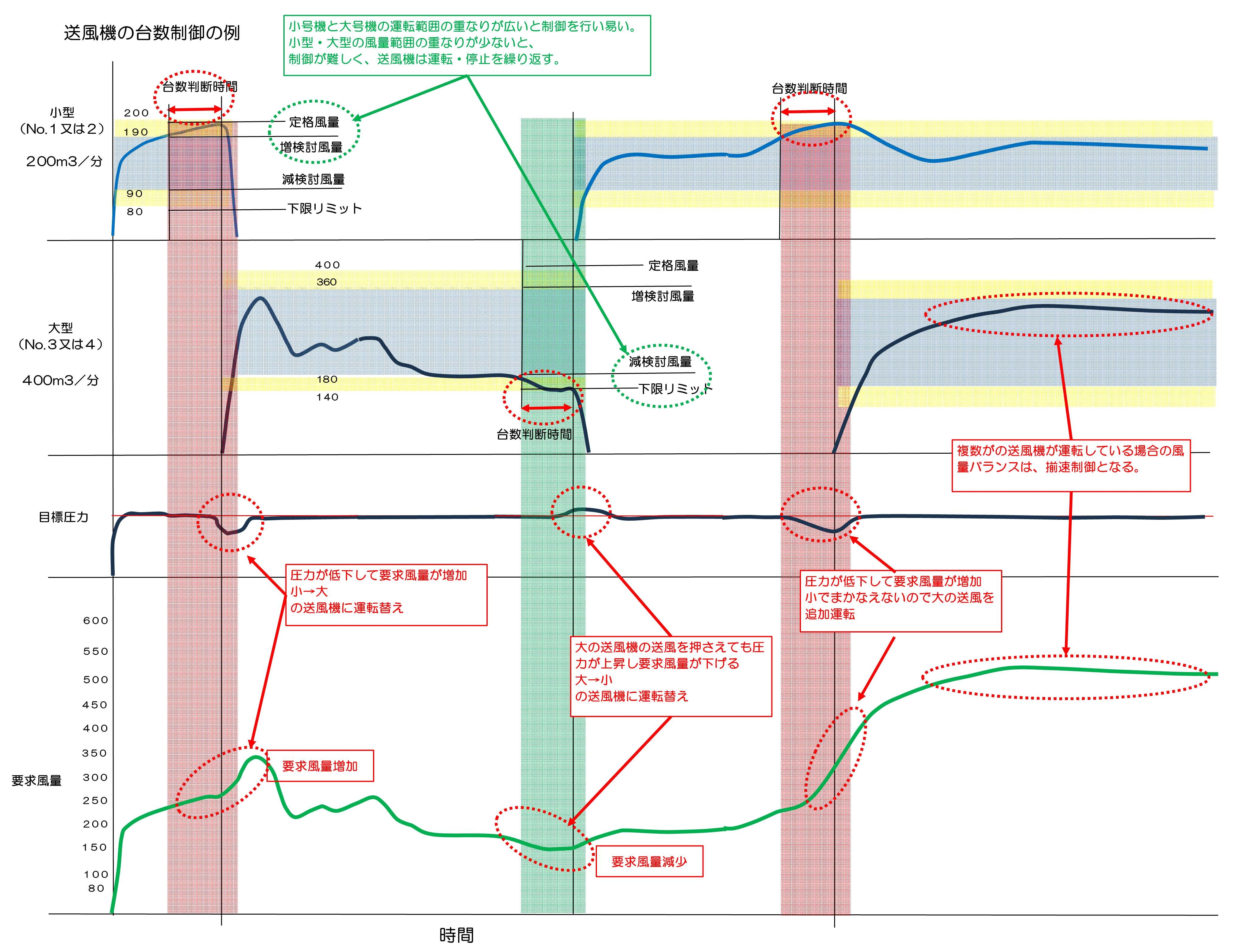

(3)送風機の運転台数の最適化

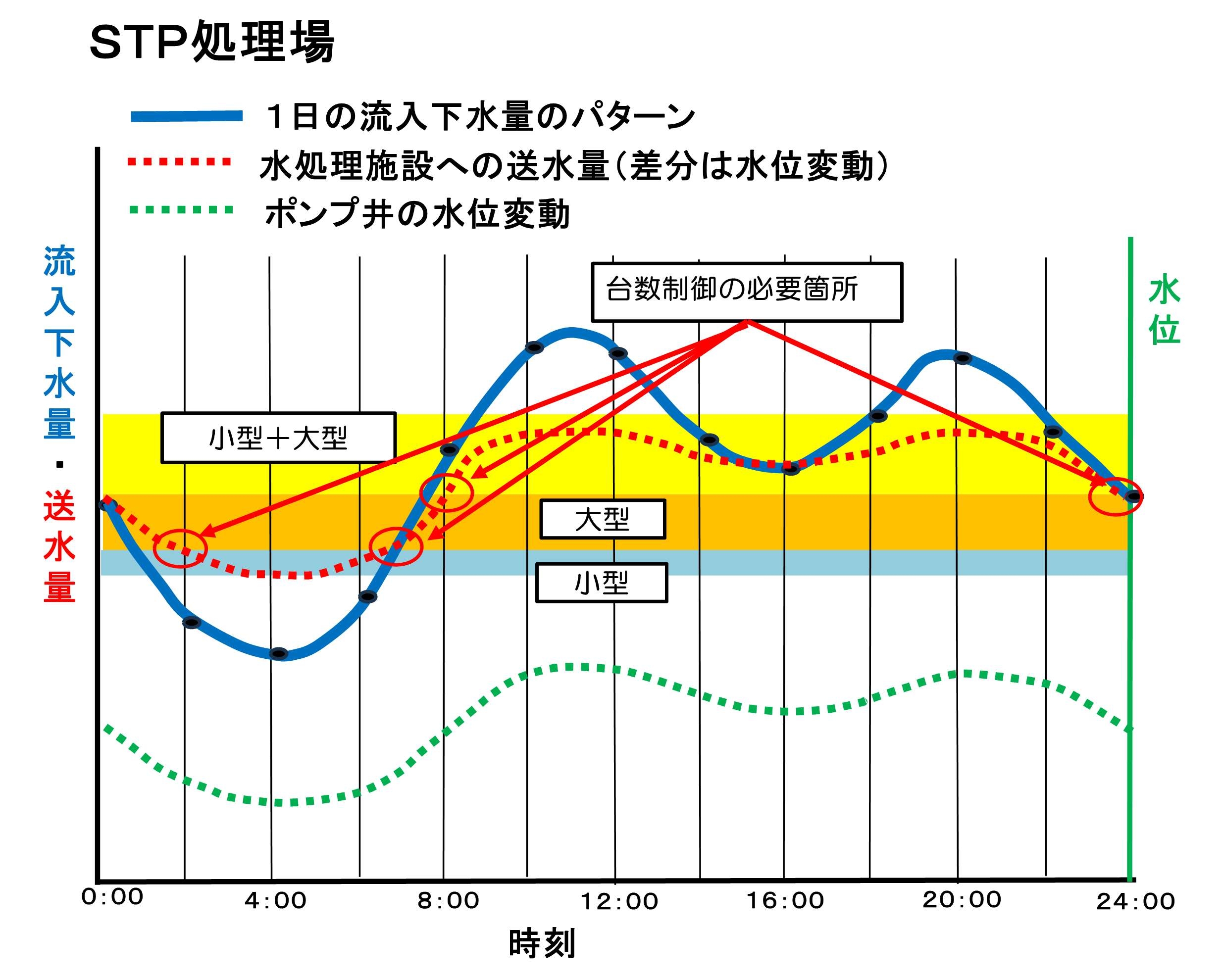

次に、目標設定圧力に変動(要求風量)が生じた場合、例では送風機を小型(No.1又2)から大型(No.3又は4)にしたり、2台運転(No.1又は2+No.3又4)したりします。

この追加起動あるいは削減の最適化を行うことにより省エネをさらに行う事が可能です。

ただし、送風機の制御「9 送風機設備(3)台数制御」で説明したように

送風機の台数制御の最適化は難しい問題です。

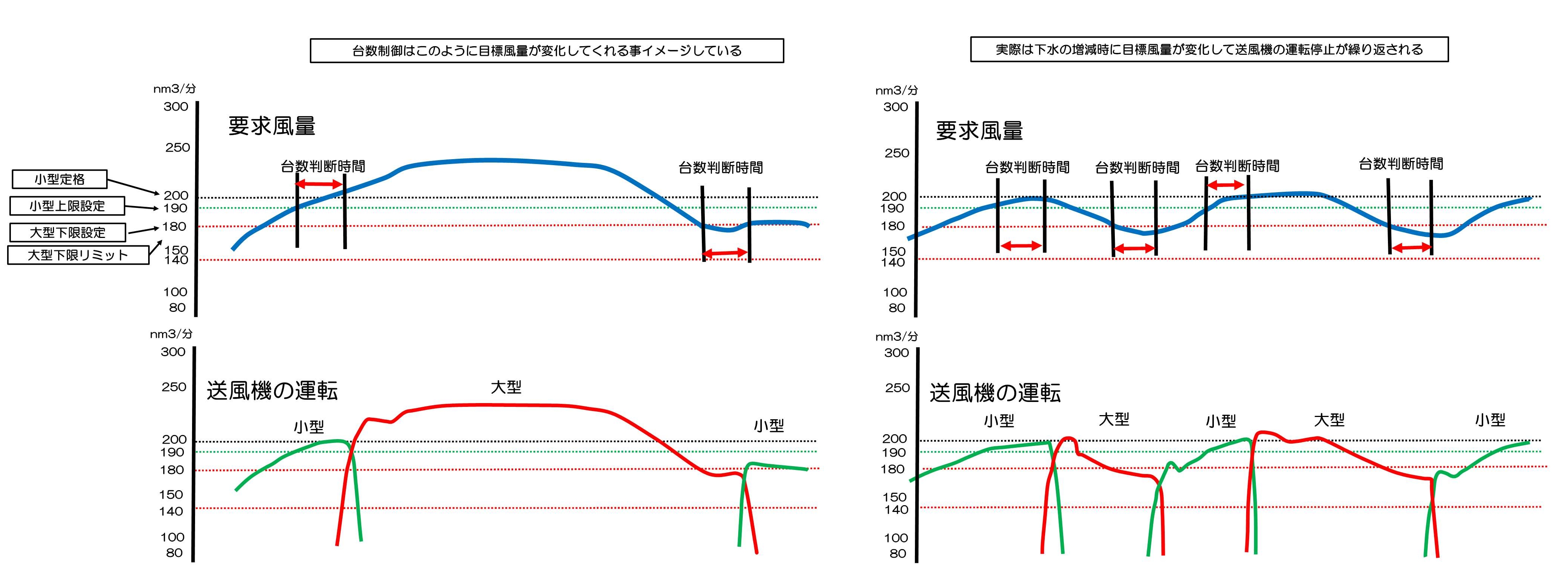

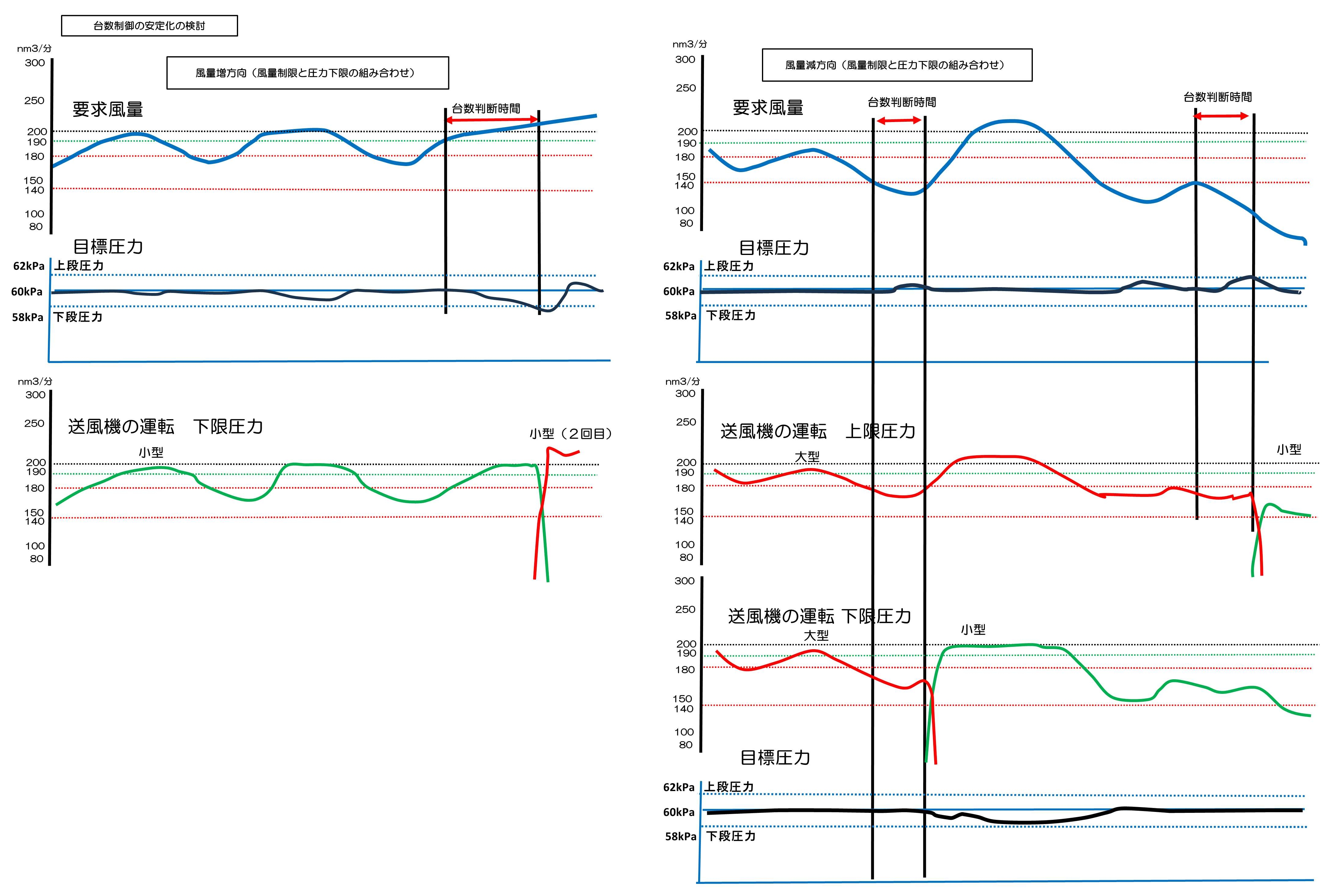

特に送風機の自動運転で難しいのが台数判断の風量と時間です。

例えば小型の送風機から大型に切り替える場合を考えると切替え後に反応タンク溶存酸素が増加して風量を絞りに行きます。

これは圧力増加で、大型の送風機から小型に切替えることになります。

このとき、切替えのばたつきを押さえるために台数制御時間を設けています。

左の図のように、目標風量が除々に増加して行く場合は、送風機の切替えあるいは追加はスムーズに行えます。

しかし、往々にして目標風量は、上下しながらゆっくり上昇していきます。こうなると、風量設定値や台数制御時間を持っていても送風機の切替えが頻発することになります。

この状況は、送風機に機械的ストレスがたびたびかかっていることになります。

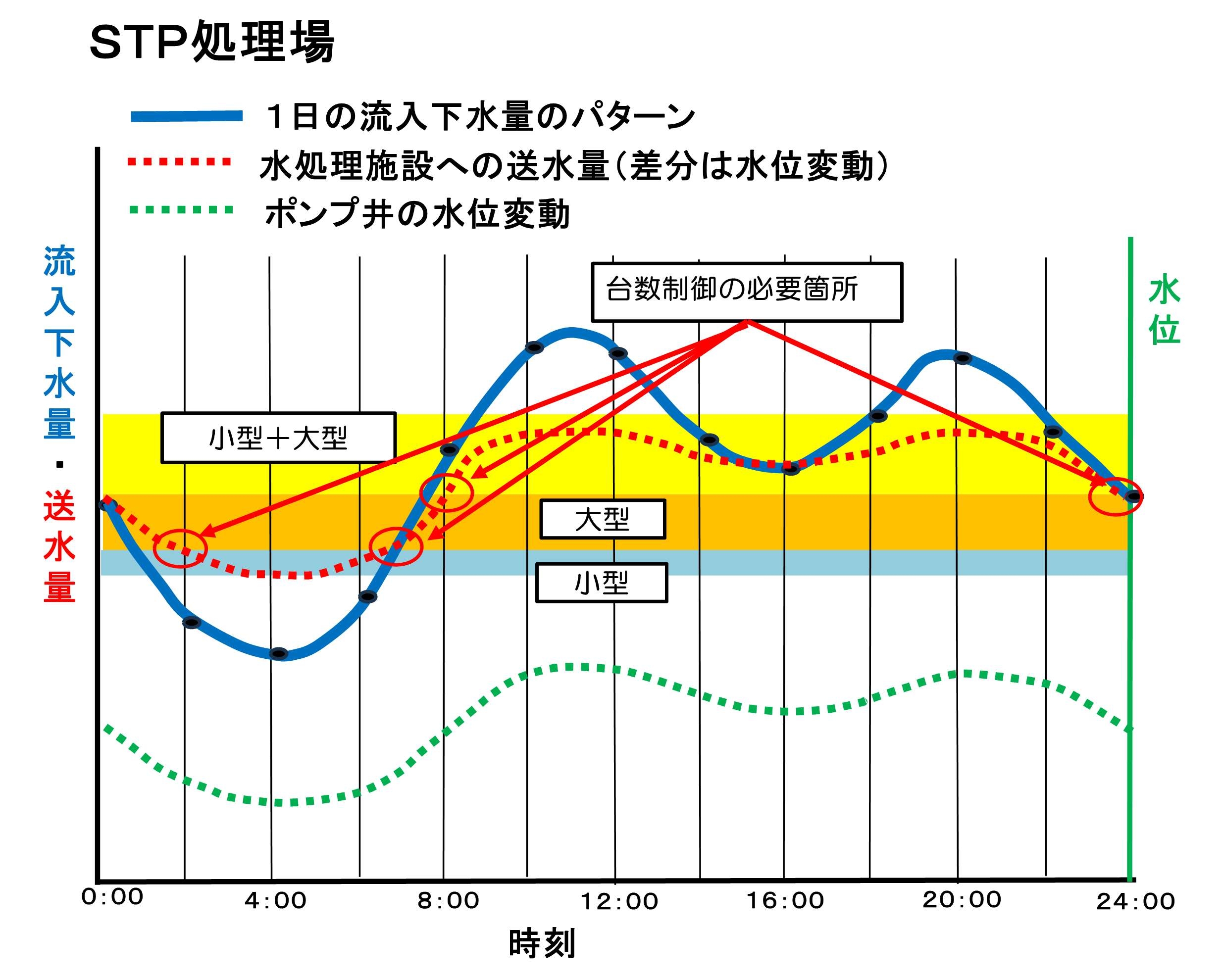

処理場の処理水量の変動を少なくするような運転をしていますが、それでもこの切替えを通過する場所が何カ所か出てきます。

例では、4箇所ですがもっと多い場合もあります。

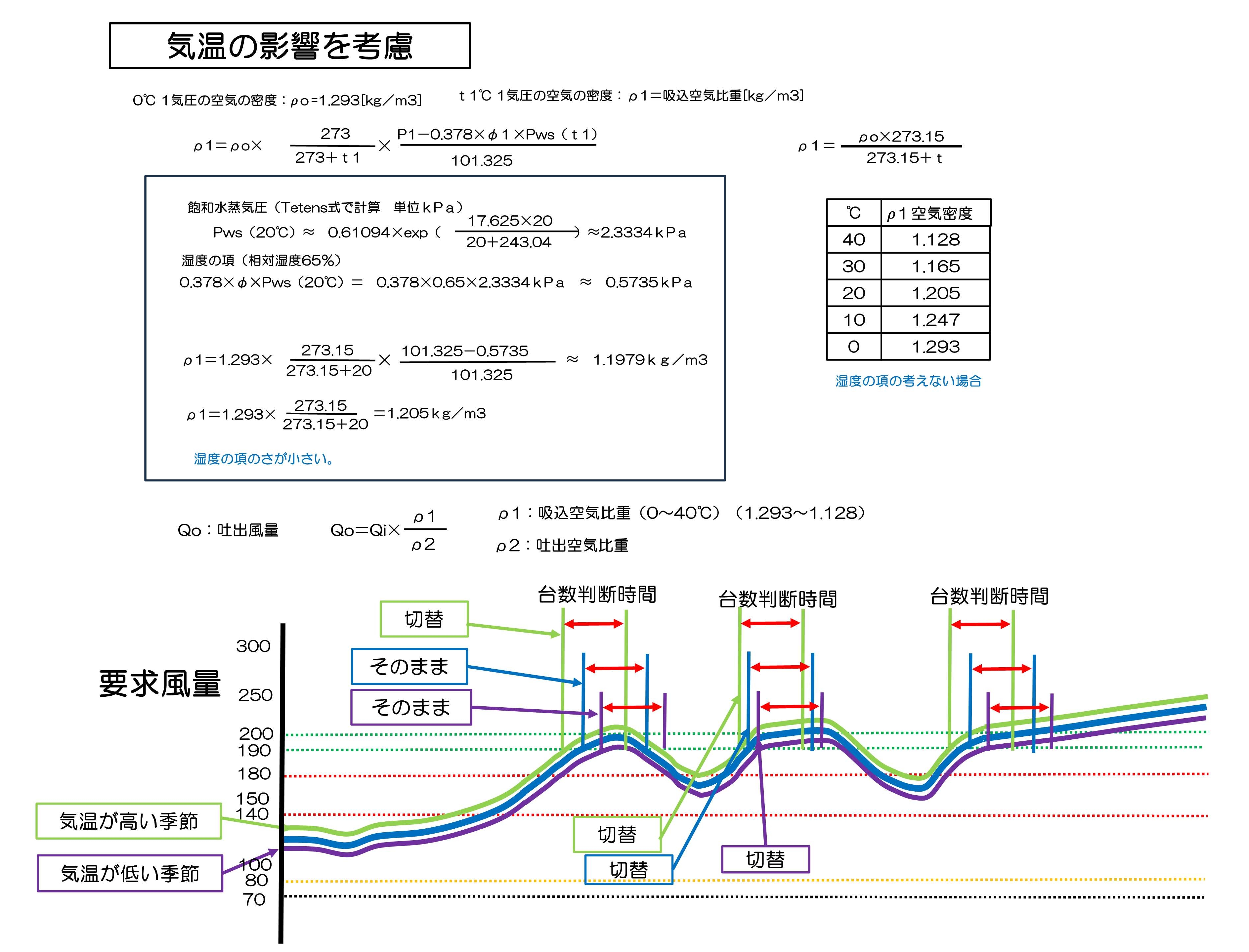

この設定でさらに難しいのは、季節の影響や下水の水温変化などの影響をも受けてしまうことです。

この現象が発生する時期は、送風機の上限値や下限値を見直しもっと早く切替えを行うようにしたり、逆に設定値を上げてみたり、試行錯誤を行います。

中央監視制御室のベテランの操作員は自動制御で回数が多くて回避できない場合は、「手動」運転に切り替えてこの時間帯を固定する場合があります。

操作員は処理のくせを把握しているので、風量、処理水量、DO値、時刻、季節などから、ここはガマンできる、できないのある程度の予測ができるためと解釈します。

これを、自動制御に教え込めばよさげですがなかなかうまくいきません。

送風機の台数制御の検討

風量、処理水量、DO値、時刻、季節を考慮すると話しましたが、実際に自動化のための設定値やプログラムを組み込むとなると以下のような検討を行うことになります。

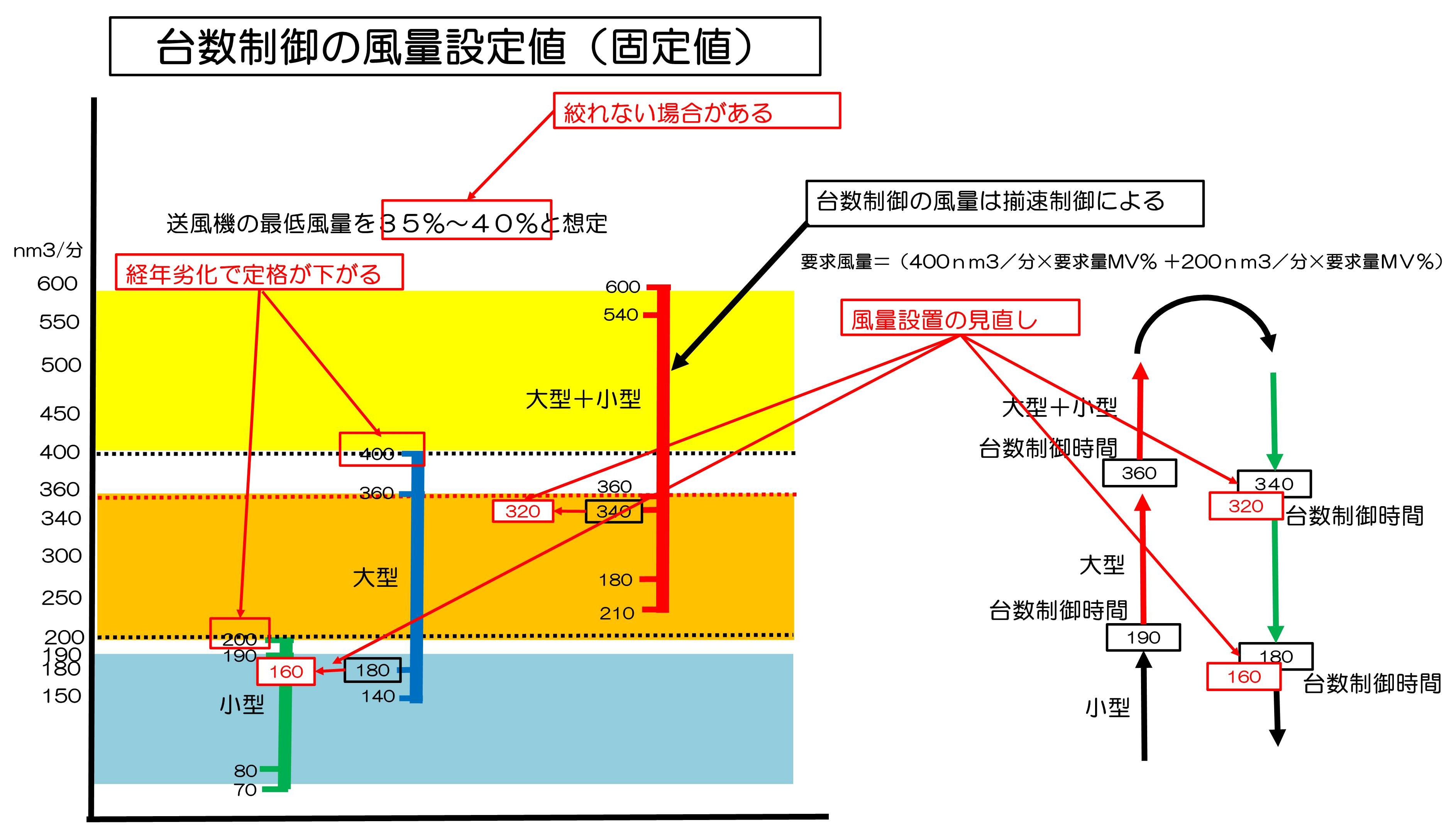

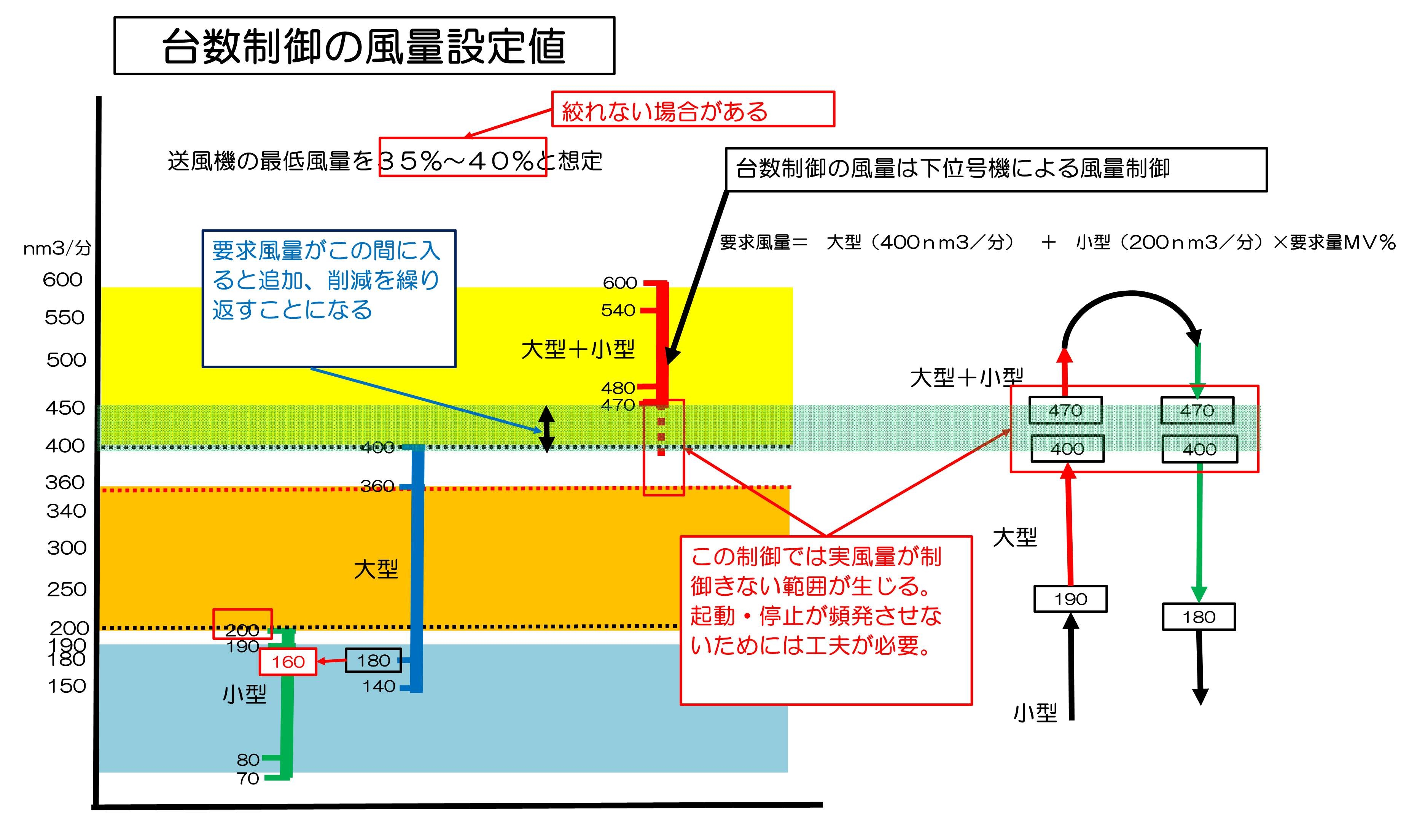

(1)切替要求風量設定値の調整

送風機切替タイミングの風量の設定値の変更を行います。

起動・停止や運転号機の切替タイミングなどから最適値を探します。

ただ、小型号機と大型号機の運転範囲の重複箇所が狭いと、調整が難しくハンチング運転の可能性が高くなります。

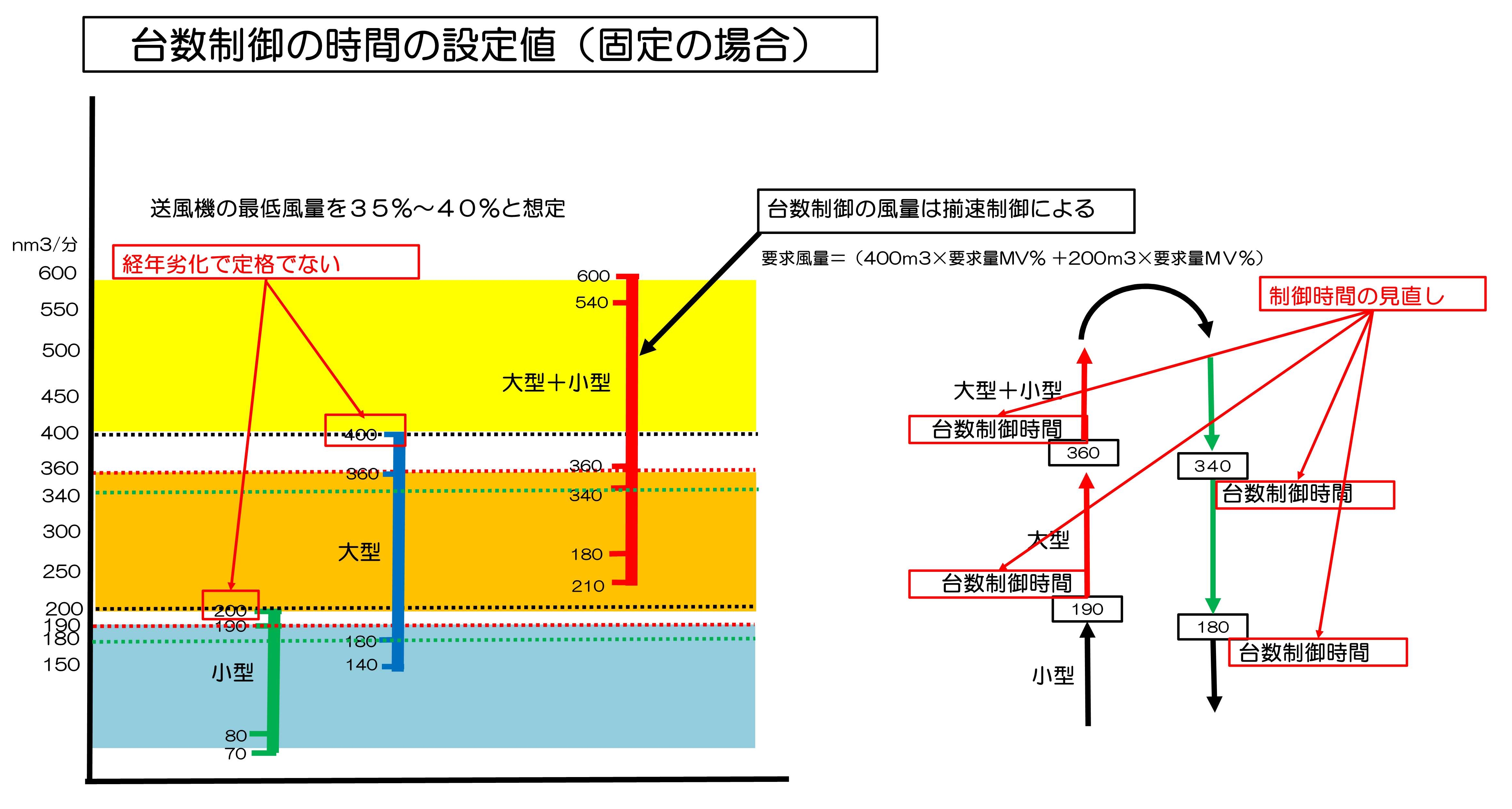

(2)「台数制御時間」の調整

「台数制御時間」の長さを調整することにより、送風機の切替や追加、削減の判断を行いますがこの時間が調整できるようにします。

また、小型から大型への切替や追加時の「増台数制御時間」。送風機の削減や大型号機から小型号機への切替時の「減台数制御時間」

は別の設定とします。

ただ、経年劣化等で送風機の効率が低下したりすると、それ以外の設定値の見直しが必要になります。

(3)目標圧力に一定の変動幅許容

送風機の切替時や追加・削減時に目標圧力の変動幅に許容値をもけます。

つまり、「台数制御時間」+「圧力下限」、「圧力上限」を追加します。

(a)小型号機から大型号機への切替え

通常は目標圧力になるように制御をしています。

要求風量が、上限を超えて「台数制御時間」になっても、目標圧力が「圧力下限値」を下回らなければ送風機の切替えを行わず

ガマンをさせます。

「圧力下限値」を下回ると大型号機に切り替えします。

(b)大型号機から小型号機への切替え

通常は目標圧力になるように制御をしています。

要求風量が、下限を超えて「台数制御時間」になっても、目標圧力が「圧力上限値」を上回らなければ送風機の切替えを行わず

ガマンをさせます。

ただ、大型号機をガマンさせる運転は、省エネに反するので、ここでは要求風量の下限値を下回って「台数制御時間」が経過したら

小型号機に切替えます。

今度は、小型号機から大型号機への切替えをガマンさせます。

この方式では、圧力上限値が必要ないかもし得ません。

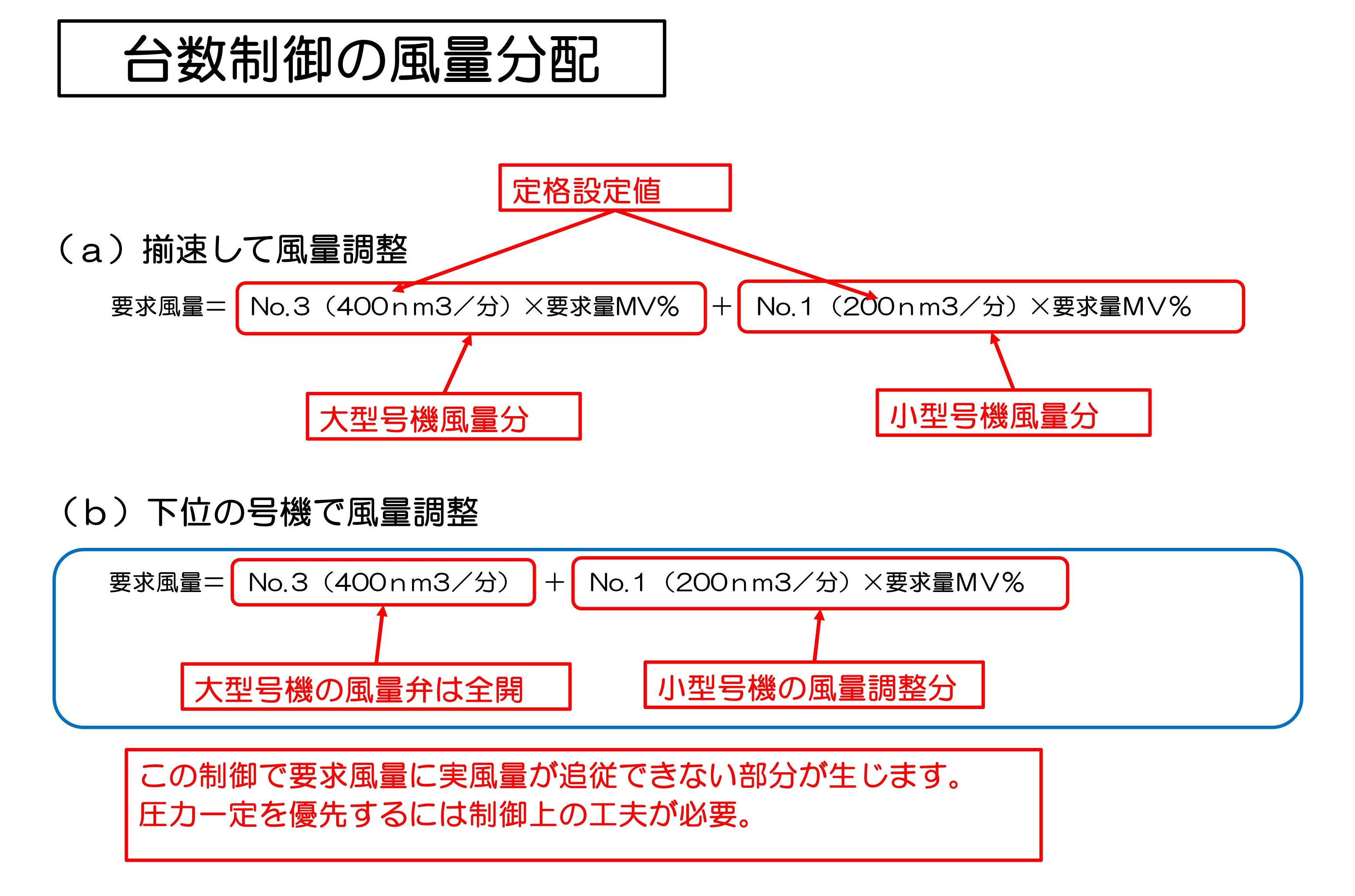

(4)大型号機+小型号機の運転

要求風量に対して2台の送風機の風量分配には2つの考え方があります。

(a)揃速による分配方式

2台のMVを共通にして風量を調整します。

(b)上位号機の風量を定格にして下位号機だけで風量を調整する方式

効率的(省エネ)には(b)の方式が有利なように考えられますが、送風機の風量制御の範囲が狭いため追加運転や減台時に

単純に制御できない範囲が生じます。

このため、通常では(a)の方式が採用されています。

(b)は切替範囲だけは揃速制御を許すなど工夫があるかもしれません。なお、試したことはありません。

(5)空気密度による要求風量の補正

要求風量に気温の影響を考慮し、補正します。

これにより、季節の移り変わりの切替を少なくします。

(6)その他

送風機の台数制御の確認調整には、長い時間を要します。

日々の下水流入の水量・水質の変化や季節による影響があります。また、送風機が簡単に更新される機器ではないため経年劣化の影響も受けるためです。

大概はこんなものでいいやになります。

なかなかこれでベストの域に入りません。

これが送風機の省エネが見つけられない原因かもしれません。

「9 送風機設備」3)台数制御と容量設定

|

(4)水処理系への送水量の変動

揚水ポンプの水位流量制御の曲線を見直し送水量の日変動の少ない運転を目指します。

流量変動を押さえられれば、送風機をより安定運転させることができます。

「10 省エネ運転(揚水設備)」

(5)各反応タンクの分配

水処理施設の各系列に流入するす量を均等に分配します。

ただ、散気装置の形式が全ての系列で同じという事はありません。

理由は、増設時期や更新時期の違いによります。

このため各系列で溶存酸素の効率が違ってきます。合理的には効率を考慮して各池に流入する量を調整します。

系列流入量の制御が上記の図のように自動で分配が行える処理場は良いのですが、分配槽が可動堰の場合は中々難しいかもしれません。

系列内の反応タンクが複数(例では2池)ある場合は、反応タンクの流入量が均等になるように制御します。

(6)反応タンクの散気装置

反応タンクの溶存酸素効率の高い散気装置に変更します。

運転制御によるものではないですが要求風量を下げる事が可能になります。

反応タンクの更新時のタイミングで検討すべきでしょう。

散気板、メンブレンが混在する場合の設置水深の違いがあるために圧力一定制御の設定値に影響が出る場合があります。

メンブレンの場合、要求風量が低下(省エネ)しますが圧力損失が上昇(電力増)する傾向があります。

「(3) 反応タンク」

(7)水質からの逆算

禁じ手ですが、処理水質から送風機の省エネを逆算することも考えられます。

現在の水質の指標として主にCOD、BOD、大腸菌群数などがありますが、規制基準をクリアしていれば問題にないとも言えます。

水質屋さんの許しはありませんが、連続測定が可能なCOD、T-N、アンモニア計などから許容範囲に制御すると言うことです。

ただしこれを自動制御で行うには時間差が大きすぎるため困難です。悪化しそうなので直ぐ対応とはなりません。

「17 消えた制御・消えそうな制御(3)無駄時間が長い。」

ただ、長年処理を行っている処理場で流入下水、反応タンク、処理水質などの癖が把握されいる場合は、

水質改善の過剰(いい意味において)の部分を少し削減して行くことはある程度可能と考えます。

この際、水質を可能な限り改善しようとするメンタリティーに対しては大きな拒否反応とはなります。

ただ、エネルギーの高騰やCO2の削減の要件が最優先される時代が来ているのかもしれません。

「6 滅菌設備」水質基準(参考)

|

制御定数の調整

反応タンクのDO制御、送風機御圧力一定制御などPID制御が使用されています。

この関連制御のPI定数を調整することも送風機の「安定運転」や「省エネ」には欠かせません。

新設や更新直後であれば施工したプラントメーカーに任せることもできます。それでもある程度制御が動作していれば瑕疵とも言えず、メーカーを長期に拘束することもできません。

処理の変更や経年劣化の影響が出る状況になり、別途メーカー調整員に頼ろうとしますが、プログラムミスでもない限り無償で調整員は確保できません。

長期に確保するとなると大幅なコストがかかります。

最終的には、やはり自前での調整を覚悟すべきでしょうか。

「14 実際の制御(PID制御)反応タンクのDO制御例」

|

|