|

10 受変電・自家発設備

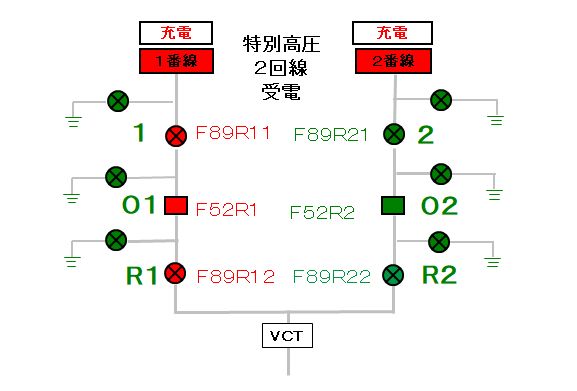

1 特高受電設備

(1)予定回線切替制御

特高2回線受電の場合、電力会社等の保守点検等のため回線切り替える必要があるときに使用します。

電力会社の操作細目の取り決めにより、呼び名、操作順番が決められています。

1番線 受電側の断路器「1」、遮断器「O1」、負荷側の断路器「R1」

2番線 受電側の断路器「2」、遮断器「O2」、負荷側の断路器「R2」

手順 切りの場合:O1⇒1⇒R1、O2⇒2⇒R1 入りの場合:R1⇒1⇒O1、R2⇒2⇒O2

①遮断器「O1]を切ります。最初に断路器は電流遮断ができないので、切りません。

通常切れないようにインターロックが入っています。

②断路器を切る場合は、電力会社側を切ります。入れる場合は、負荷側側の断路器から入れます。

③電力会社の取り決めにより、受電側の断路器の操作ロック(制御電源「切」等)を求められます。

④その他、回線の呼び名について、地中線の充電の場合が「番線」架空線の場合「号線」です。

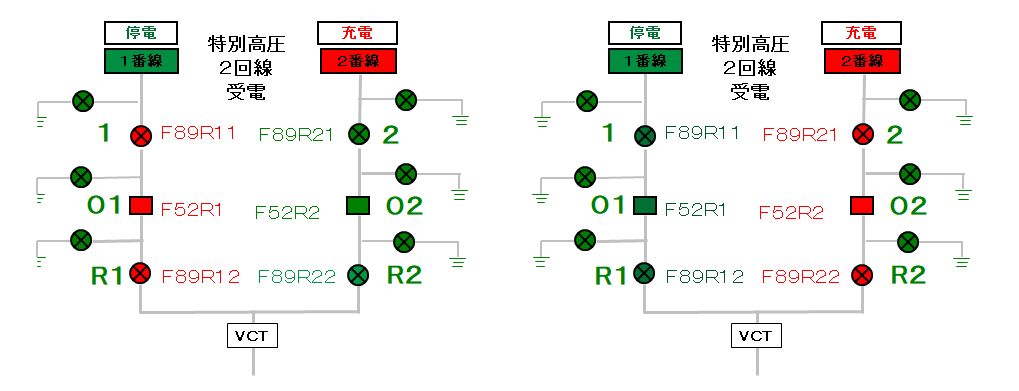

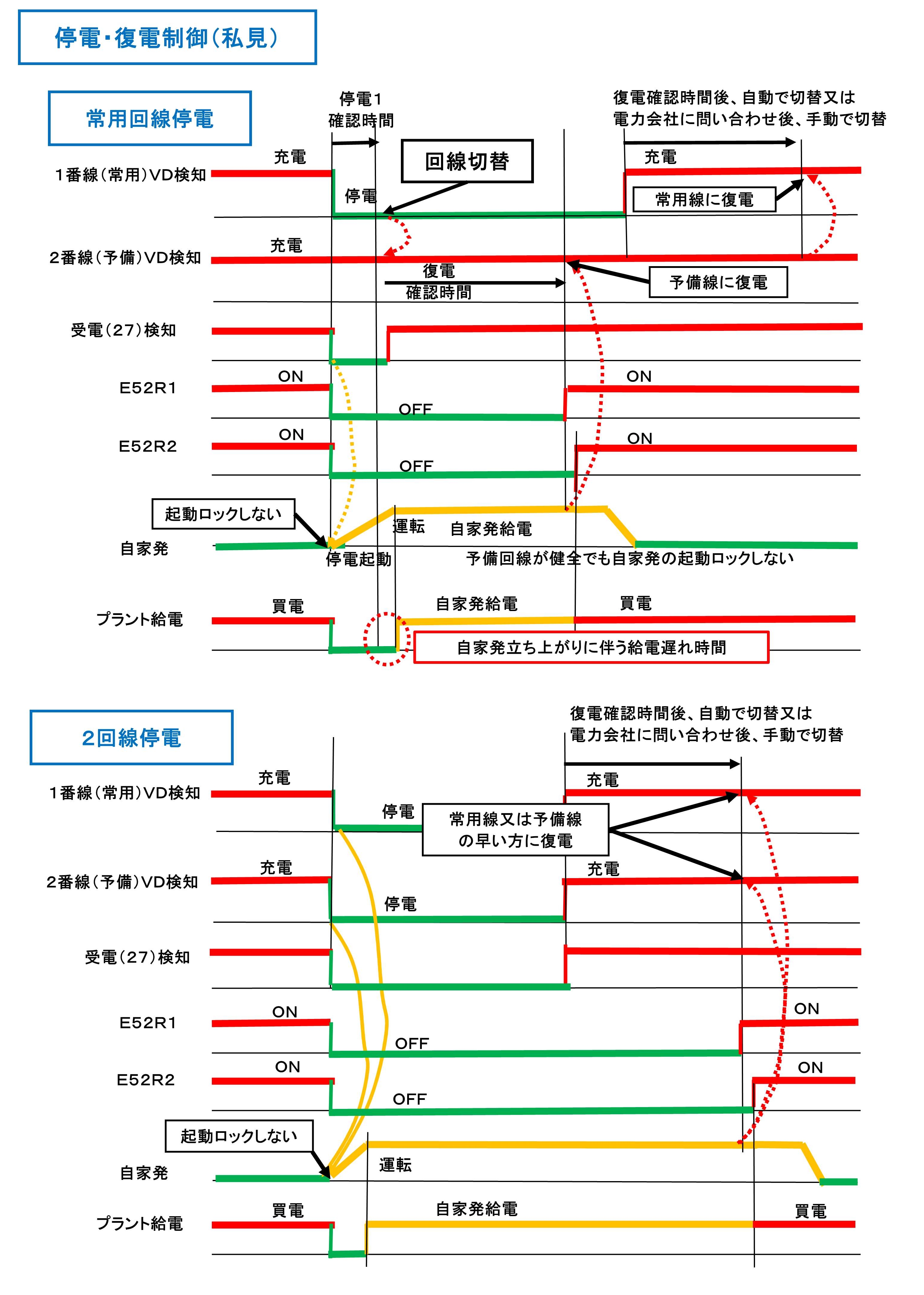

(2)停電制御

①特高受電が2回線の場合、まず1番線(常用線)が停電し、2番線が停電していない場合は

2番線に回線を切り替えます。

②特高が2回線とも停電した場合は、自家発給電を行います。

(3)復電制御

①1番線が復電し、受電確認時間を経過した場合、2番線受電から、1番線へ無停電で回線切り

替え制御を行います。

②特高2回線が、復電確認時間を経過した場合、ピックカット制御を行いながら無停電で復電し

ます。

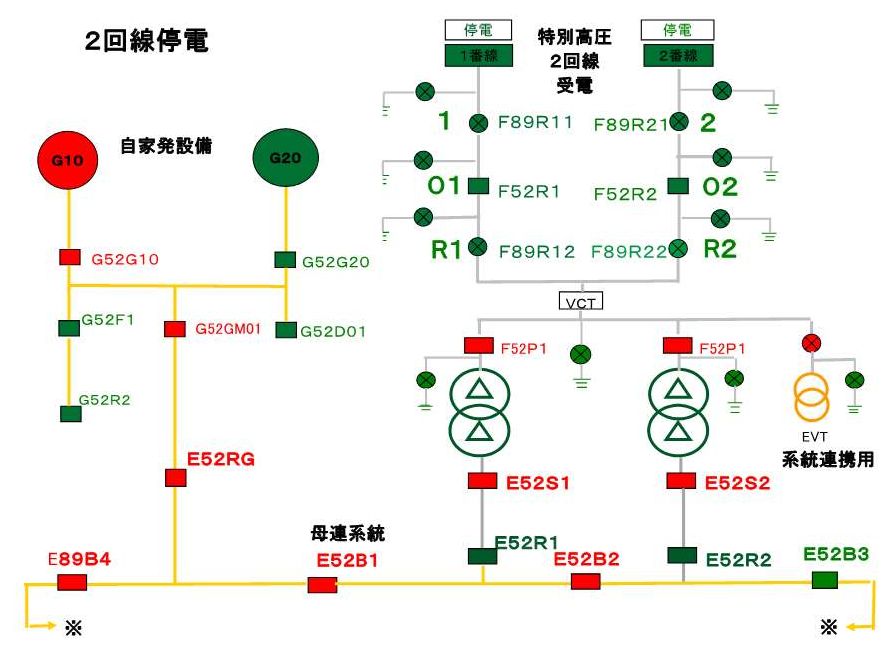

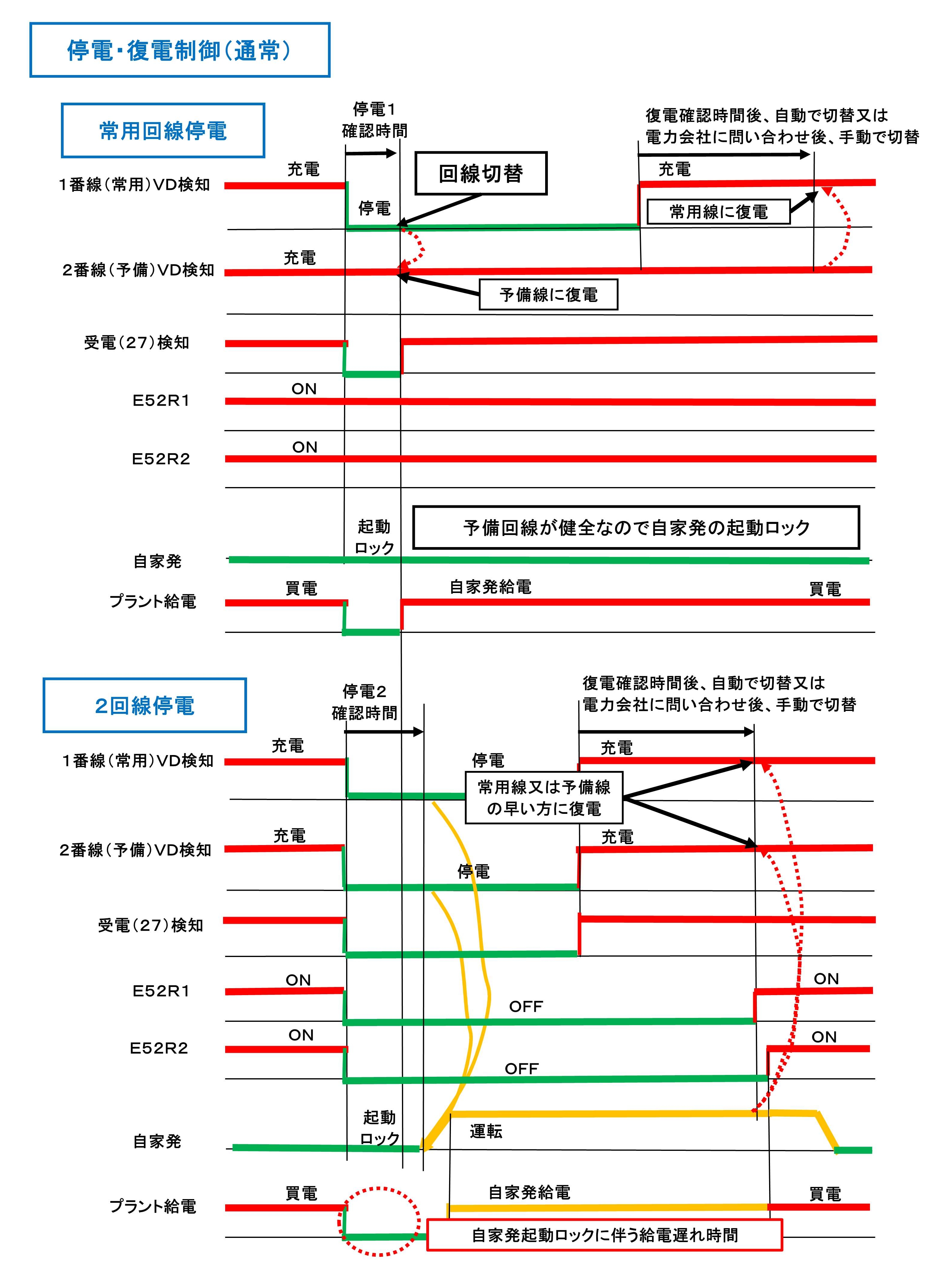

停電制御、復電制御の動作

停電・復電制御(通常の考え方)

停電制御

(1)特高受電回線(常用回線)が停電した場合

特高受電の予備回線が正常であれば予備線に切り替えます。

受電(27)でE52R1とR2の遮断器はトリップさせない。

また、回線切り替え完了まで、自家発起動はロックされます。

(2)常用・予備回線が停電した場合

2回線停電確認時間後、自家発を起動し給電します。

復電制御

(1)予備線受電で常用線が復電した場合

復電確認時間を経過すると、予備線から常用線に切り替えます。

受電(27)でE52R1とR2はトリップされないので、プラント側に給電がすぐ行えます。

(2)常用・予備線どちらかが復電した場合

復電確認時間を経て通常受電に戻します。

停電・復電制御(個人的な考え方)

停電制御

(1)特高受電回線(常用回線)が停電した場合

特高受電の予備回線が正常であれば予備線に切り替えます。

ただ、受電(27)をロックしません。受電(27)でE52R1とR2の遮断器は、トリップします。

直ぐ自家発を起動し、負荷を全て自家発でまかないます。

(2)常用・予備回線が停電した場合

2回線後、直ぐ自家発を起動し給電します。

復電制御

(1)予備線受電で常用線が復電した場合

確認時間を経て予備線受電に母連パターンを移行します。さらに予備線から常用線へは、復電確認時間後に切り替えます。

(2)常用・予備線どちらかが復電した場合

復電確認時間を経て通常受電に戻します。

個人的な考え方の理由

(特別高圧停電)参照

|

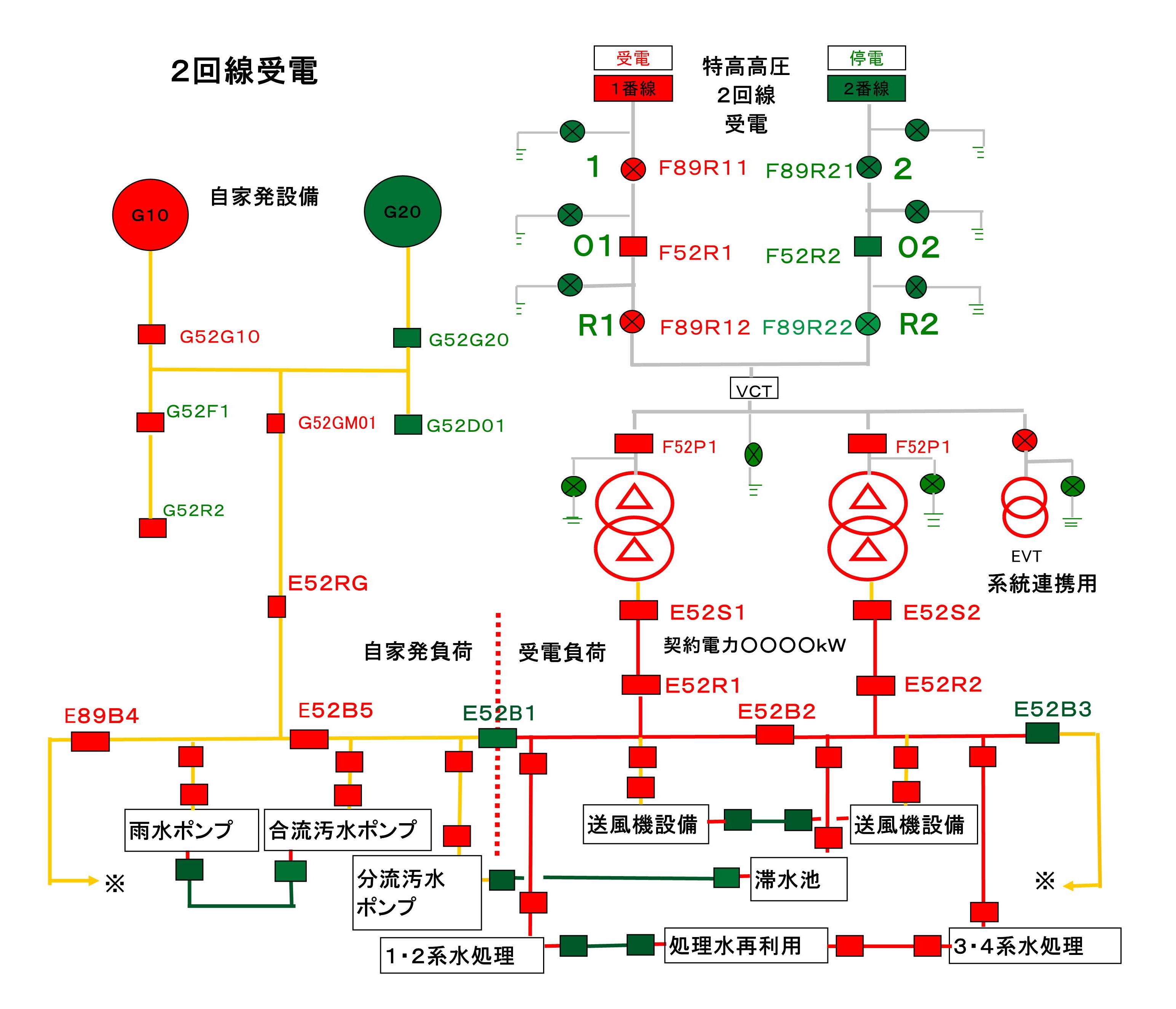

2 受電設備

(1)デマンド監視

30分後の受電電力が契約電力を超えそうな場合に警報を出力します。

設定値には、契約電力、余裕率、復電余裕率を設定します。

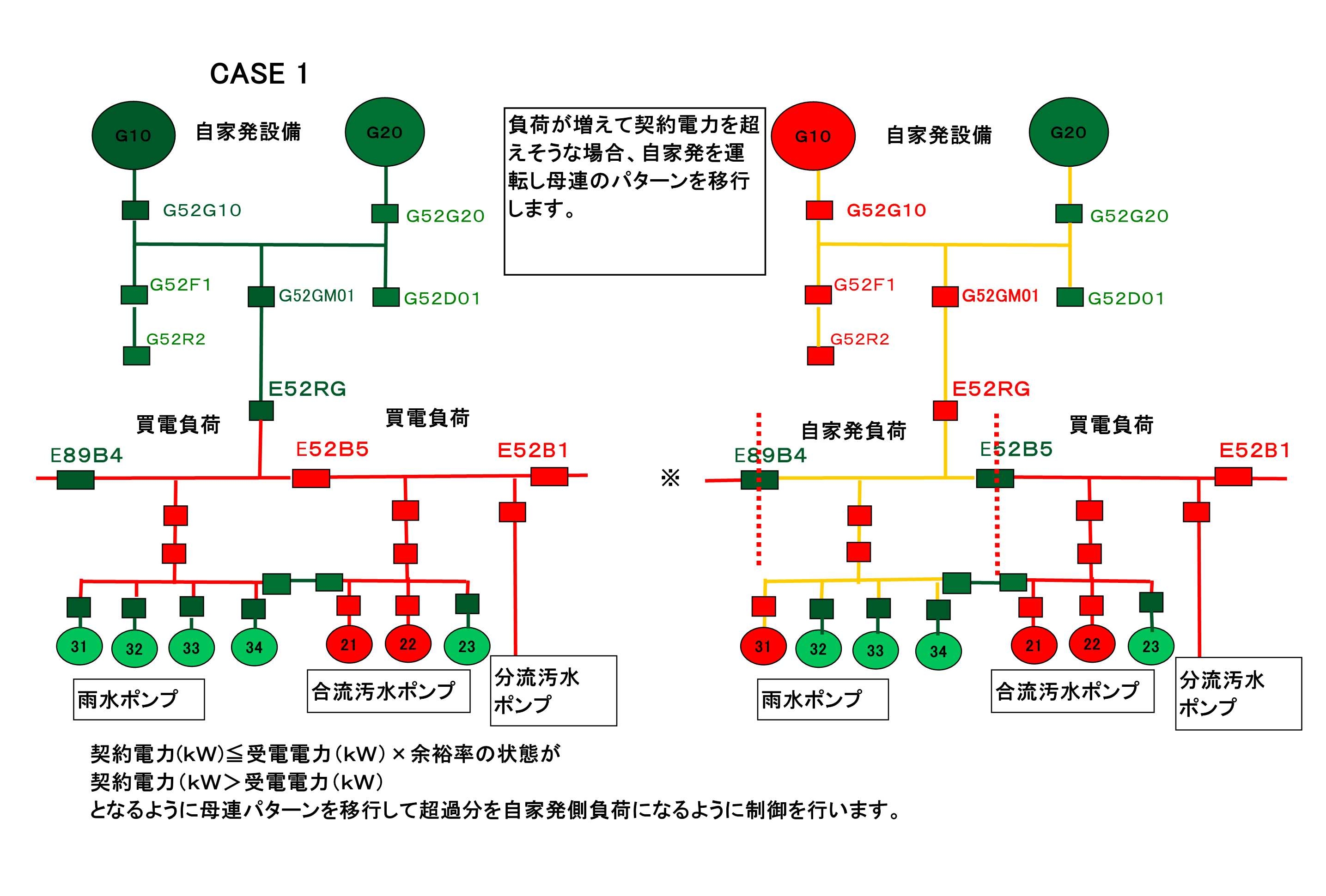

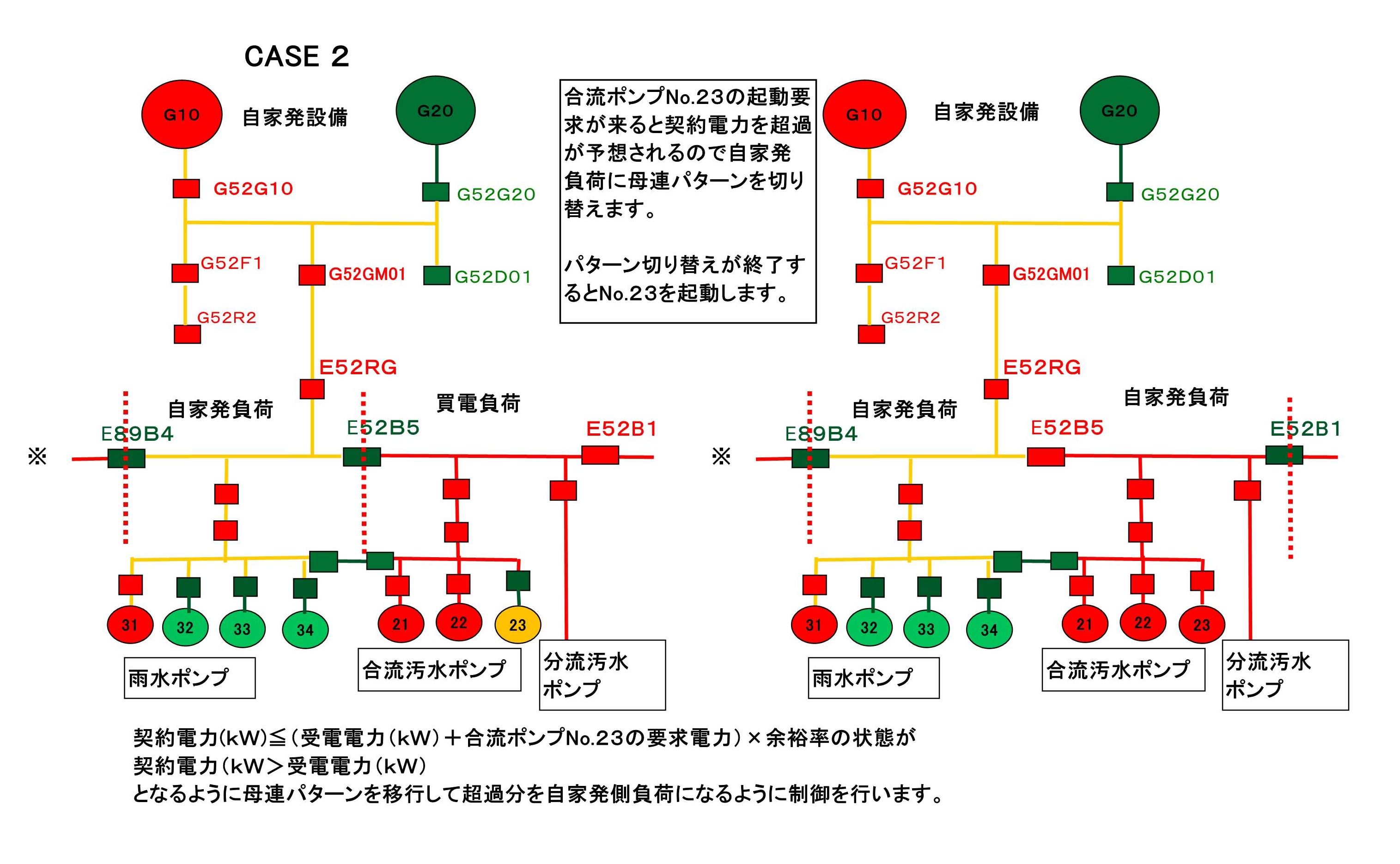

(2)ピークカット制御

デマンド警報が出力された場合、母線パターンに従い自家発負荷となる負荷を分担し、受電負荷

電力が契約電力を超えないように制御します。

ピークカット制御の動作

降雨等により合流ポンプや雨水ポンプが起動し負荷が増加すると、契約電力の超過が予想されるように

なります。

こため自家発設備を起動します。起動後、買発同期をとりながら無停電で母連パターンを切り替え負荷

移行し、受電電力が契約電力以内となるように制御を行います。

さらに、負荷が増加すると自家発負荷を増やすため母連パターンを移行します。

さらに、負荷が増加したため、自家発の追加起動を行います。

以上は、ピークカット制御の主な動作です。

順調に制御が行われているように思われます。

しかし、実際には降雨の状況によりポンプの運転状況が大きく変化するため、自家発の追加起動や停止。

母連のパターン移行の行ったり来たりの不具合が生じます。

このパターン移行中や自家発の追加起動時は、負荷制限がかかるため、ポンプの起動が遅れたりします。

この状況は、下水処理場の規模、設備の特徴があるため決め手は特にありません。

(ポンプの起動時間の検討)

概ね考慮すべき点

(1)ピークカット制御の母連パターンの高頻度の移行

負荷増加により次の母連パターンに移行した場合は、元の母連パターンに戻す場合の遅延時間を設定(中央LCD)できるようにします。

負荷増加時のパターンに移行時は遅延時間を設けてはいけません。

(2)自家発の高頻度の台数制御

自家発(この例では1台)を減台する際に遅延時間が設定(中央LCD)できるようにします。

追加起動時の遅延時間は設けてはいけません。

(3)自家発燃料の効率的使用

(1)(2)は燃料消費を考慮すると使用量が増加します。

降雨が長時間続く場合は燃料タンクに補給されるまで効率的な運用が必要になる場合があります。

この際には、人の判断がかなり入ります。ピークカット制御の途中でも手動パターン移行に切り替えられるようにします。

|

(3)手動パターン移行制御

母線のパターンを手動で無停電で切り替えられるように制御します。保守・点検に利用します。

手動パターン移行後の負荷制限

二つの考え方があります。

(1)自家発事前対応

ピークカット制御と同様にポンプ・ブロワの起動要求時に1台の発電機能力で不足している場合は負荷ロックを行います。

ポンプ等の起動要求時に電力計算を行い事前に自家発を追加起動してからポンプ等の起動許可を出します。

操作上の制限はありますが電力オーバーなどが発生しません。

(2)自家発事後対応

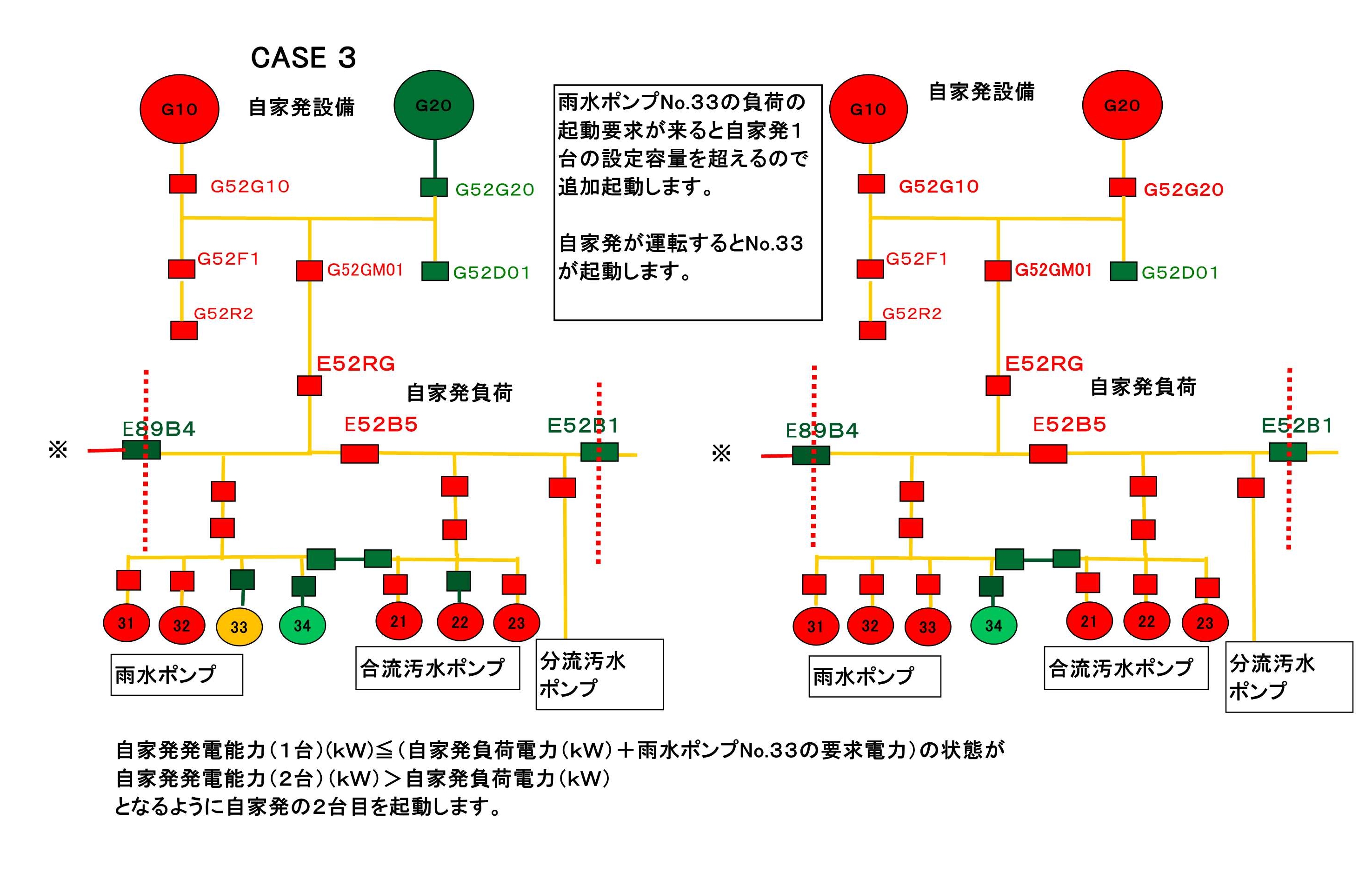

ポンプ等の自家発負荷を負荷ロックせず起動させます。結果、自家発の実電力が増加し、1台の設定能力を超える場合は自家発の追加起動を行います。

ポンプ等の起動に許可を必要としません。

操作を行うときには、ポンプ等の運転状況を把握しながら、操作が必要ですが、運転に関してはフリーハンドです。

どちらも一長一短がありますが、現代では操作に負担をかけない(1)の方がベターなのかもしれません。

|

(4)負荷制限制御

高圧負荷が同時起動しないように、負荷ロックを行います。また、電力が足りない場合、自家発を起動し、電力の余裕ができた後、高圧負荷を起動します。

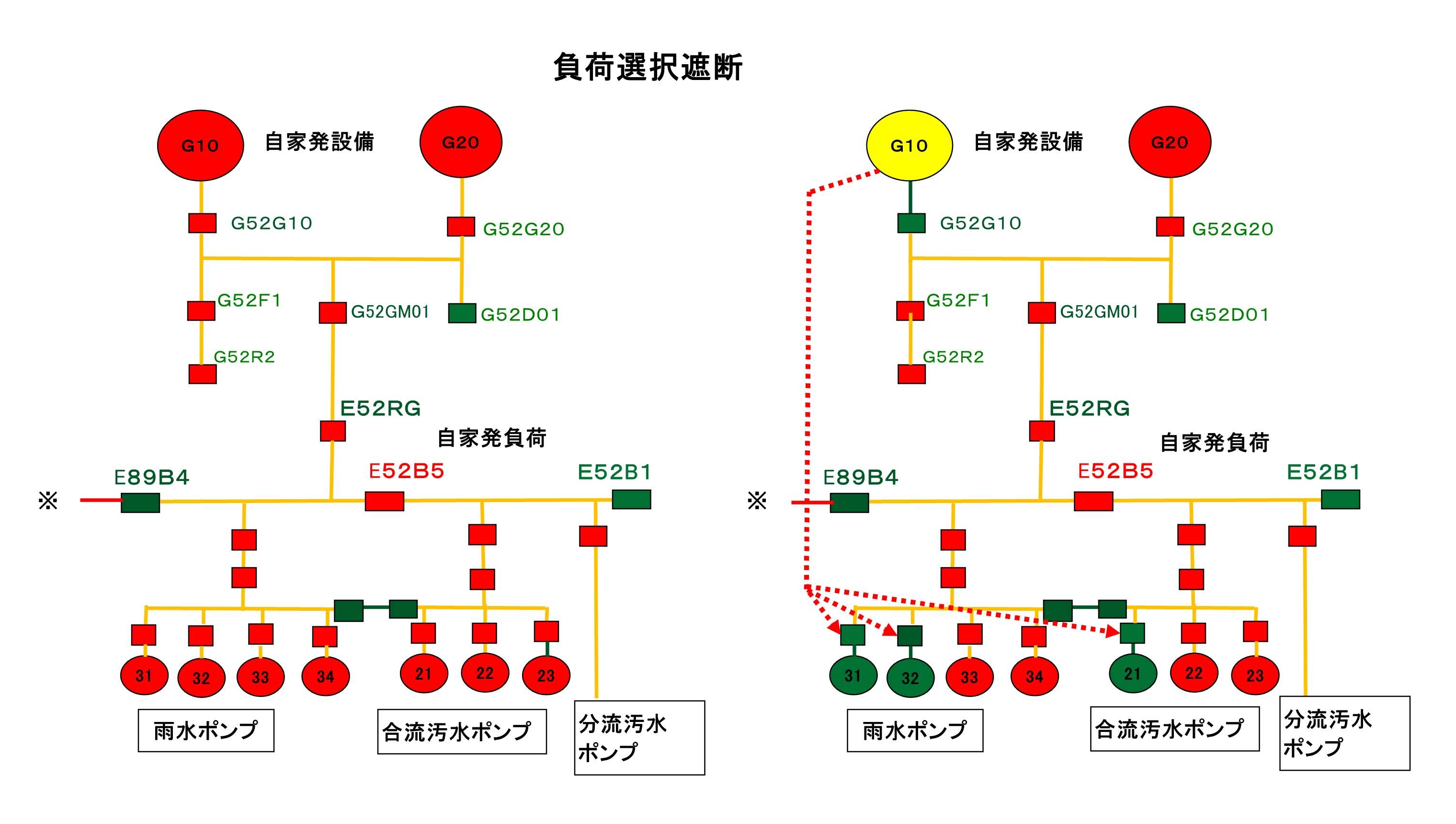

(5)負荷選択遮断制御

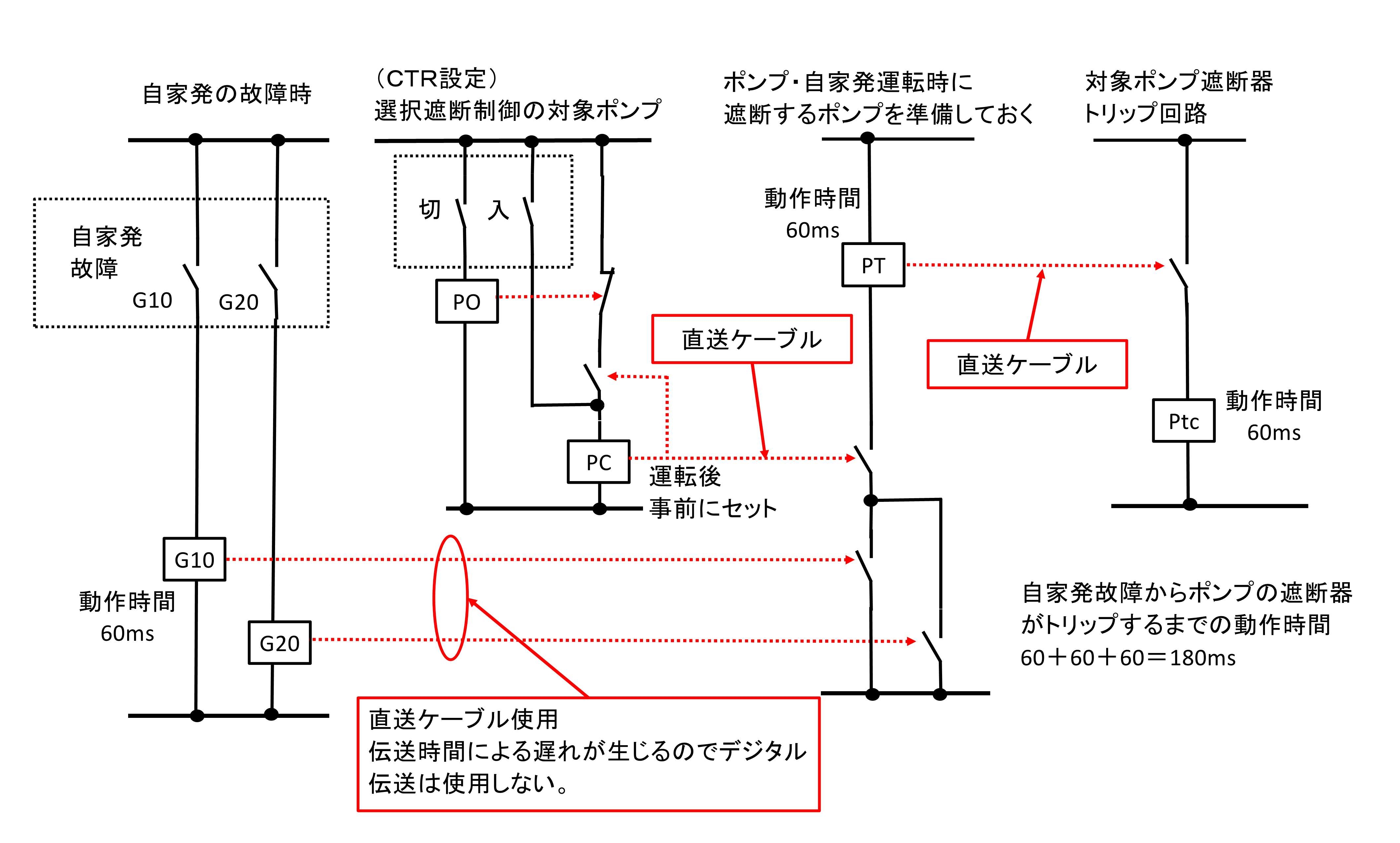

大雨時に自家発が複数台運転中、自家発が故障で停止した場合に運転中の自家発の共倒れを防止するため、高圧負荷(ポンプ等)を自動で強制停止させる制御です。

自家発が故障し、対象ポンプを停止させた場合、負荷の遮断時間が長いと自家発が共倒れになる可能性があるため、シーケンス回路を工夫し、トリップまでの時間をできる限り短くするような回路にします。

負荷選択遮断と自家発遮断

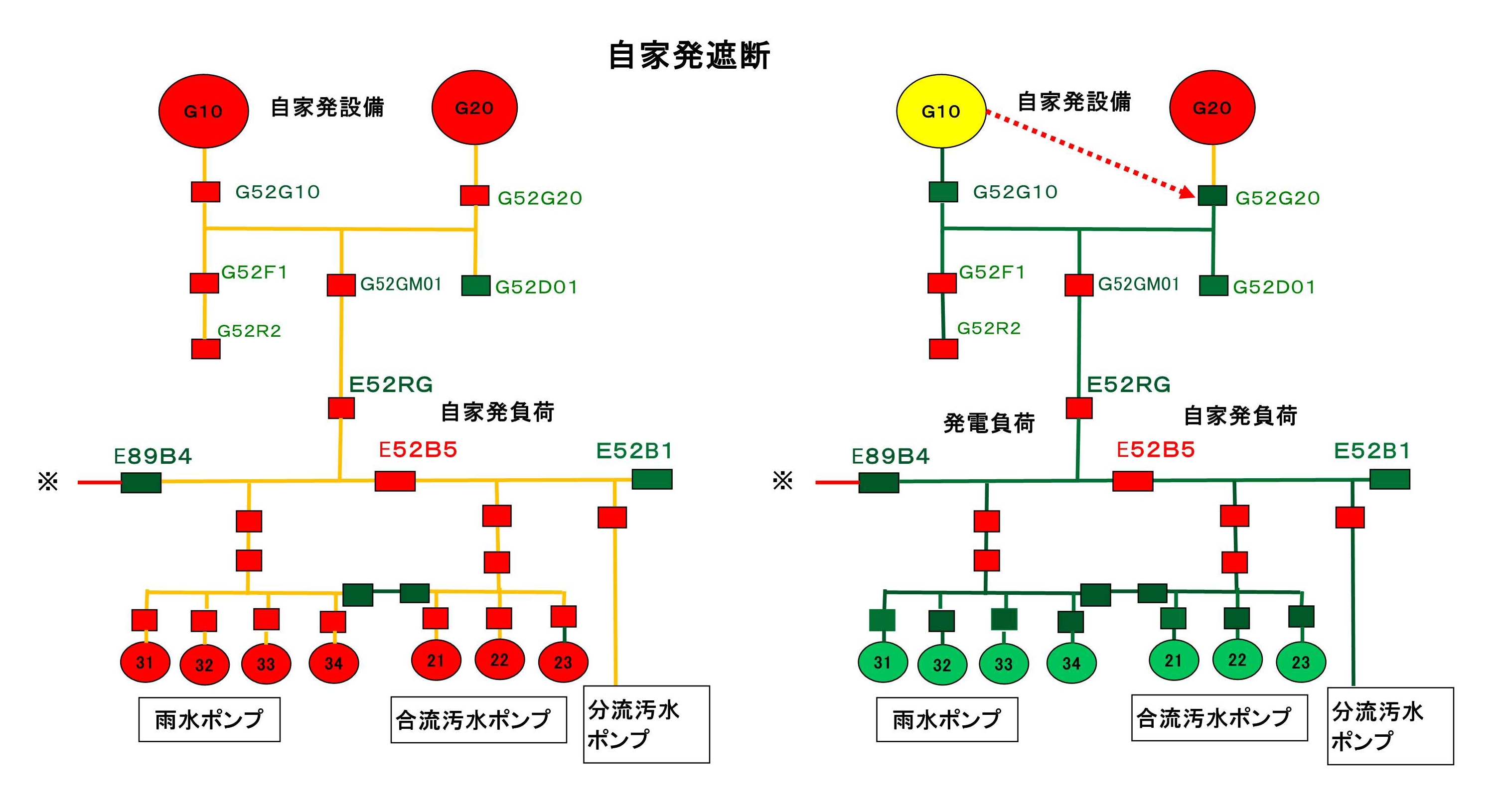

2台の発電機が並列運転中に1台が停止すると何もしないともう1台の発電機も過負荷で停止することになります。

(4 自家発のガバナ故障)

これを回避するするために、自家発の保護には「負荷選択遮断」と「自家発遮断」の2つの方法が考えられます。

一つは、健全な1台の自家発に見合う負荷(ポンプ等)になるように負荷(ポンプ)を選択遮断する方法です。

もう一つは、健全なもう1台の自家発を遮断器で切り離し、短時間の間に復電を目指す方法です。

理屈的には、両方の考え方ができると思いますが長年の経験者としては、やはり健全自家発を切り離すのは

抵抗感があります。

ただ、負荷選択遮断の考えが成り立つのは、先に述べたように「いかに短時間に負荷(ポンプ)の遮断が行えるか」によります。

自家発設備と負荷設備(ポンプ等)に距離があり、直送ケーブルによる信号伝送ではなくデータ伝送(デジタル伝送)で行うとします。

伝送時間(2~3秒)で信号を送るようでは自家発の共倒れを防ぐ時間はないと考えられます。

負荷遮断の重要な点はいかに短時間で遮断信号を伝送できるかによります。

その考えが、システム上、構築できない場合は、自家発遮断も考慮せざるを得ないと考えます。

自家発遮断の場合、母連対象負荷全てが停電します。

この際、母連系統での買電・自家発の系統配置も重要検討事項になります。

異なる視点

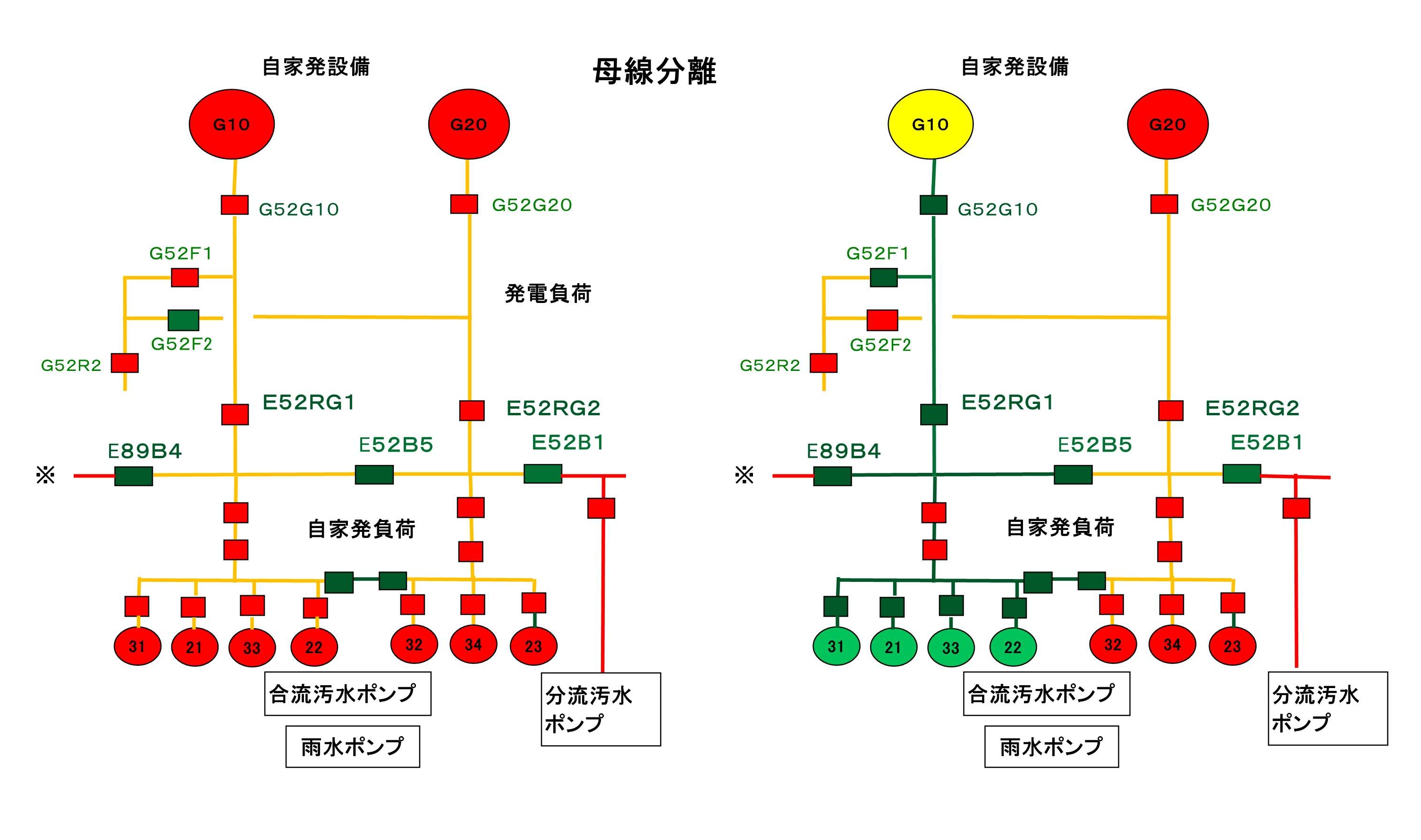

基本設計から母連系統の検討が行える場合は、雨水ポンプ・合流ポンプの運転時に自家発の並列運転を行わない母線分離も検討の余地があるかもしれません。

(7 自家発給電母線の検討)

|

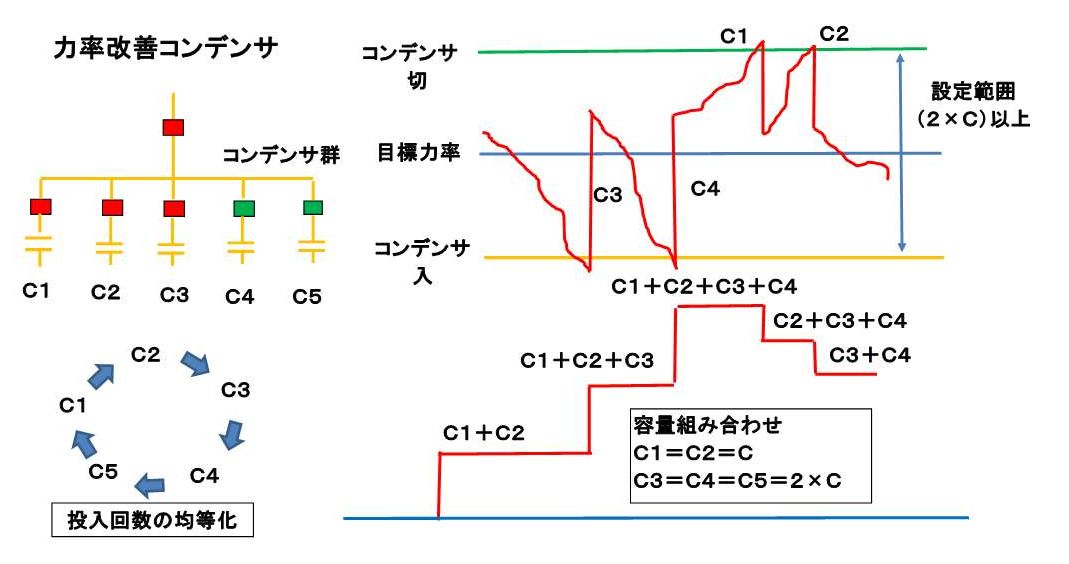

(6)力率制御

設定された力率を目指し、受電点の力率改善のため力率改善コンデンサの投入制御を行います。

3 自家発設備

(1)自動周波数制御(AFC)

設定された周波数と発電機周波数を比較し、偏差があればガバナで調整します。

(2)自動電圧制御(AVC)

設定された電圧と発電機電圧を比較し、偏差があればAVRで調整します。

(3)有効負荷分担制御(APC)

2台以上の発電機が運転しているときに容量比に併せて有効電力を比例配分(同容量の場合1:1)する

ようにガバナを調整します。

(4)無効負荷分担制御(AQC)

2台以上の発電機が運転しているときに容量比に併せて無効電力を比例配分(同容量の場合1:1)する

ようにAVRを調整します。

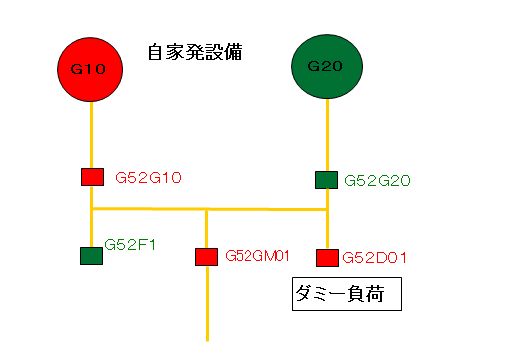

(5)ダミー負荷制御

ディーゼル発電機が1台運転中、発電機負荷が減少した場合、軽負荷運転を避けるために最低負荷のダミー負荷を自動で投入制御します。

|