|

6 点検の基準年数

適正な管理の周期

設備・施設の点検に基準(保安規定)が存在します。

受変電設備のキュービクルなど、自家用電気工作物には法定点検が義務付けられています。

保安規定で定められた点検では、各設備で巡回点検、定期点検、細密点検が行われます。

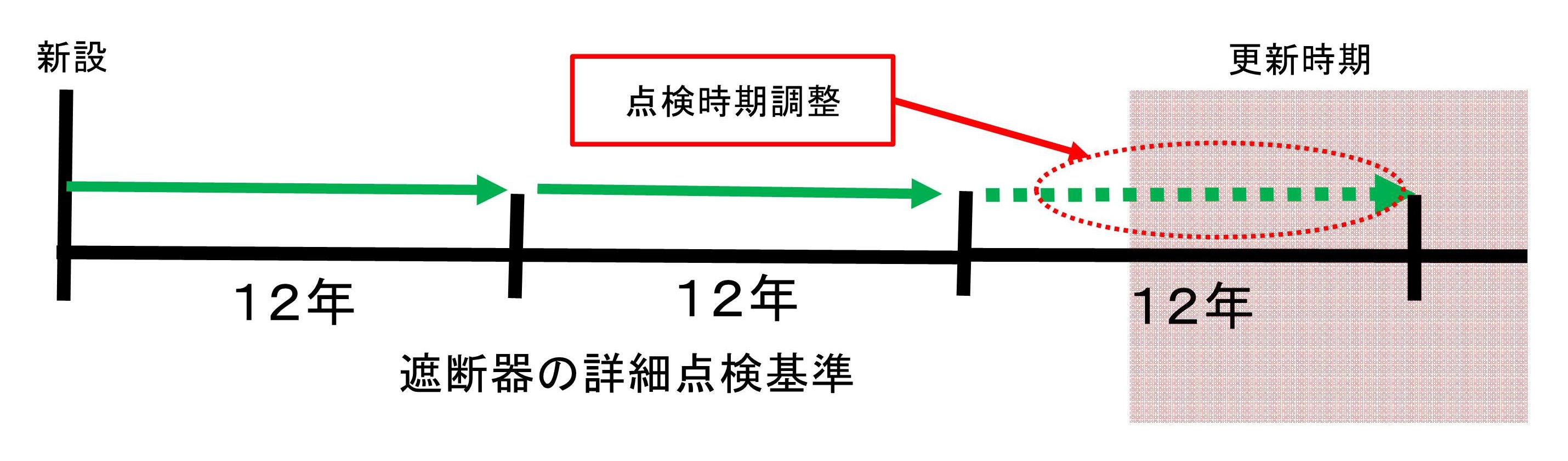

例えば、遮断器類については

巡回点検(1か月)、定期点検(1年)、細密点検(12年)の周期が決められています。

ここで、疑問が出てきます。この基準を守るだけで良いのでしょうか?

保安規定を守っています。規定上は問題はありません。

ただ設備の維持管理はこの基準によるだけのものではありません。

新設した遮断器の12年目の点検、24年経過し、まだまだ、更新されていません。

しかし、「その後の細密点検は12年でいいの?」となります。

中々設備更新が進まず、設備は徐々に老朽化し、部品交換もできなくなります。

当然そこには、経年劣化を加味しなければいけません。

普通に考えれば、古くなった場合や環境が悪く劣化が早い場合は、細密点検の期間を6年、4年と短くする必要があるでしょうし、修理も行わなければなりません。

ただ規定にはこのことが記載されていません。当たり前のことだからです。

ただ、ここで問題が生じます。

細密点検を短くしたり、修理するとなるとそれなりの予算を計上しなければいけません。

予算を計上するには、「なぜ短くするのか」の合議の説明資料が必要です。

ここで、日々「忙しい(あるいは手間の手抜の)技術者」は、そのまま12年のままでいいやとなります。

幸いにして、36年後?又は更新により何事もなく間に合うかもしれません。しかし運悪く、間に合わないかもしれません。

そのときは重大故障(事故)です。

基準は守っていたので責任は問われないかもしれません。でも、技術屋の良心にはもやもや感が大いに残ります。

|