|

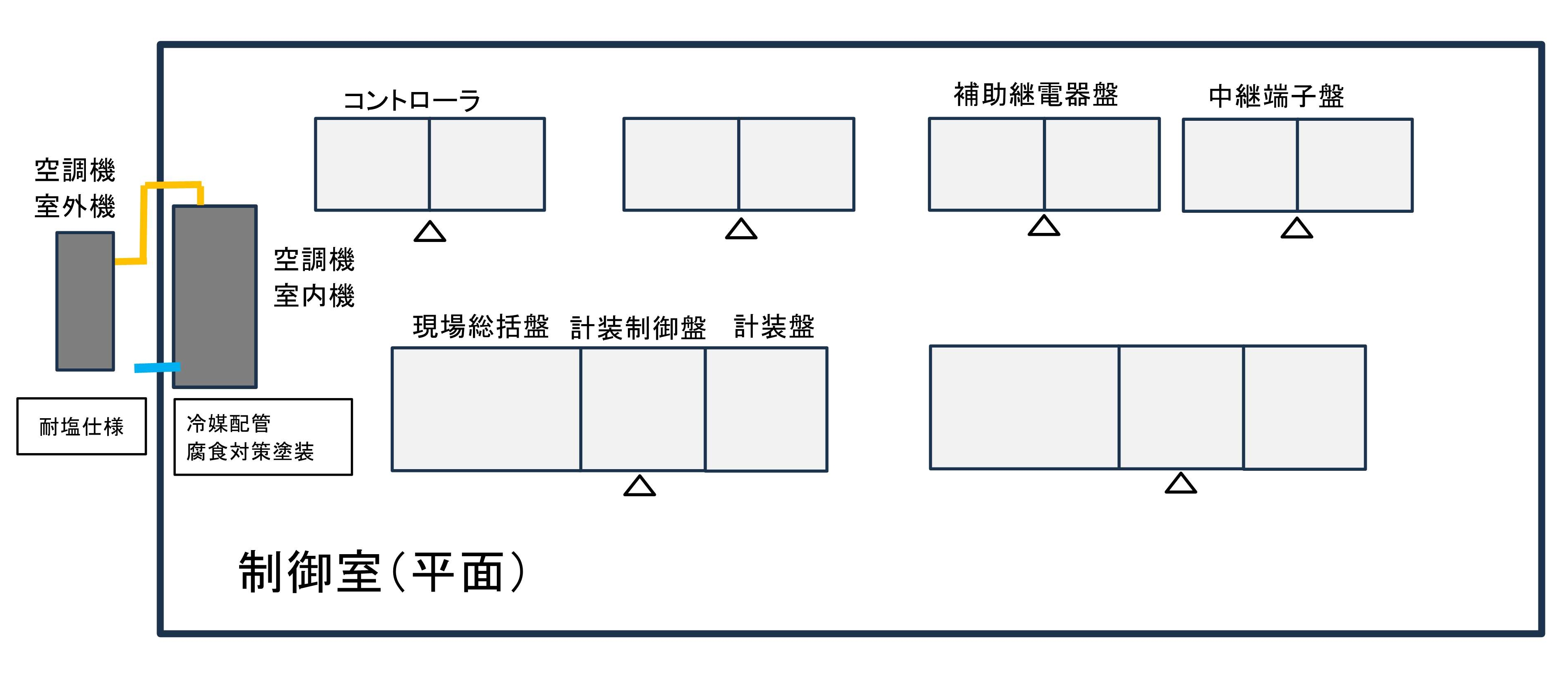

17 空調機の設置

1 空調機の配置

中央監視制御室、計算機室や現場の各制御室など電子機器が設置される部屋には、必ず空調機が設置されるようになりました。

人の活動のためではなく、ひとえに、電子機器の集積として制御室ができているためです。

このため、空調機が1台しか設置されておらず、故障した場合などに大いに困る場合がでてきました。

部屋の扉を開放したり、各盤の扉を開けて扇風機を設置したこともあります。

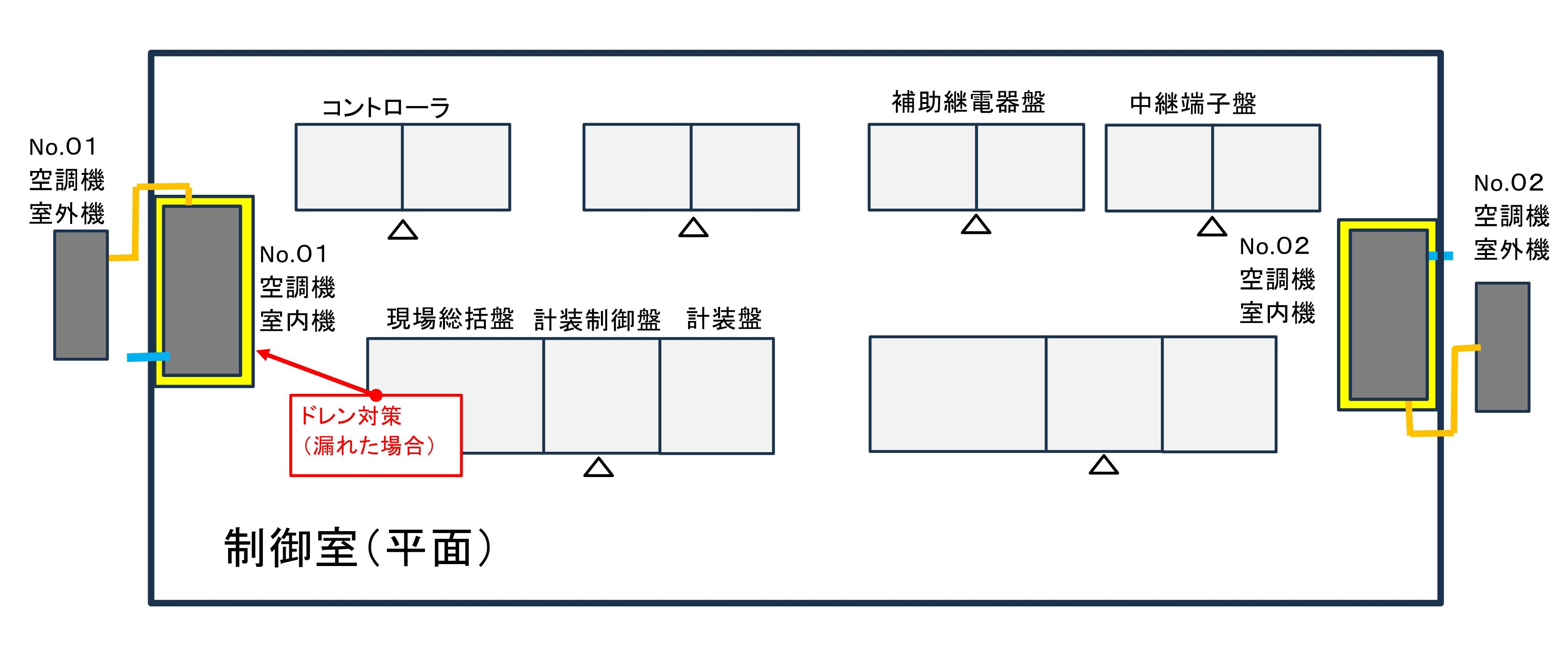

このため現在は、基本は2組の設置をベースにしています。

また、床置きの室内機については、周囲に結露水が漏れた場合の対策を行っているケースも増えてきました。

空調機本体について

(1)室外機について、冬期冷房が可能なこと

昔、同僚が考慮せず設計したため問題になりました。現在でも当てはまるのかは勉強不足で不明です。

(2)室外機に対しては耐塩仕様

とにかく、長年しようするため雰囲気対策はしておくべきです。

(3)室内機の冷媒配管についても腐食に強い塗装を行うこと

電子機器を設置している部屋なので硫化水素系臭気が室内に入ってきてはいけないのですが、処理場の場合、過去、ケーブルの貫通箇所など、どことなく入ってくることがあります。

2 設置場所の制限

各制御室や計算機室が広い場合や当初から建物自体で空調系を検討さている場合はいいのですが、

(1)建物が古く空調機が後付となっている場合

(2)当初の予定より機器が増えて自立形の空調機が設置できない場合

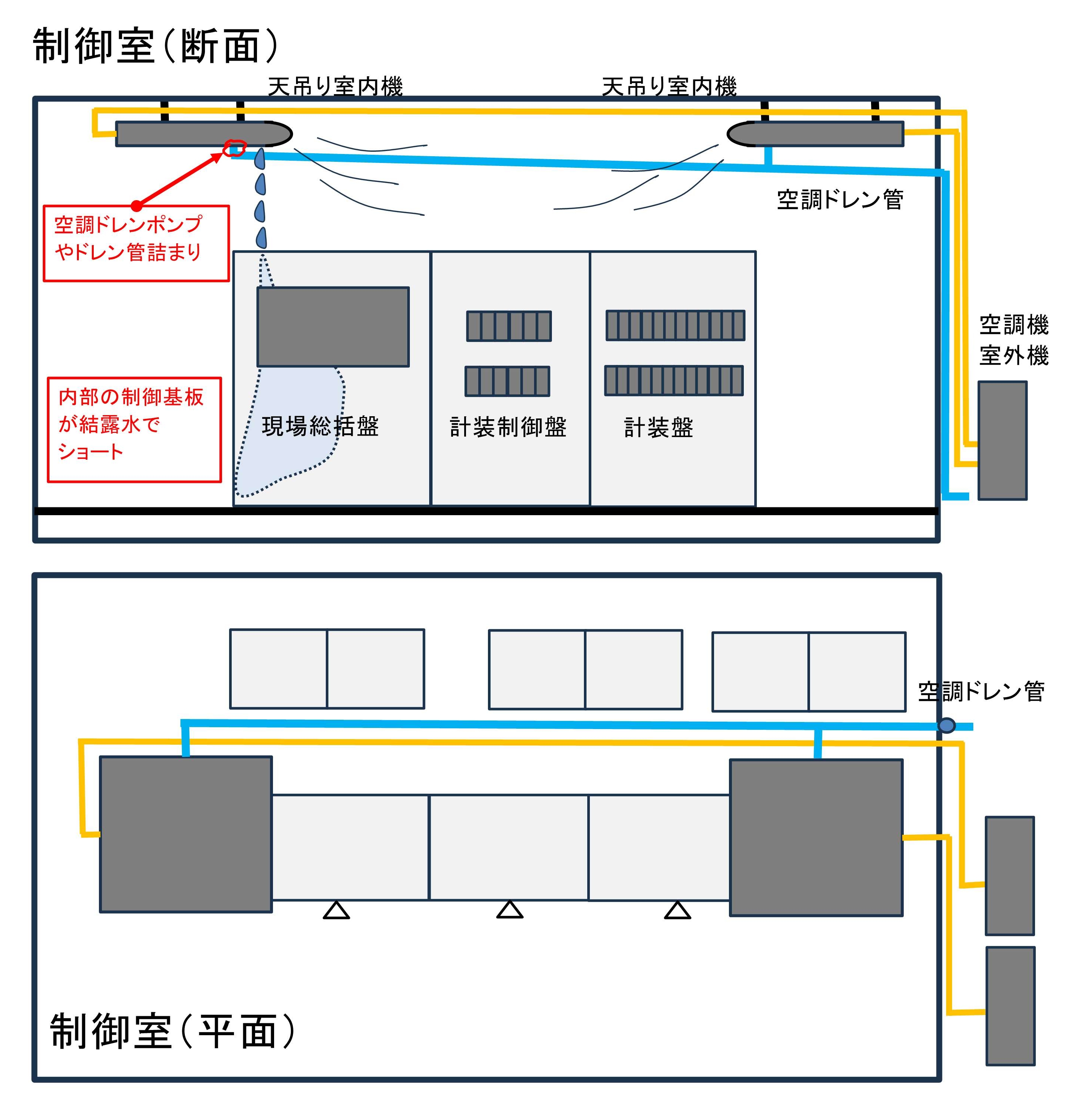

天吊りの室内機を設置する場合があります。

空調機を長年使用していると室内機のドレン口(ドレン用小型ポンプ等)が埃等で詰まってきます。

その場合、室内機の隙間からドレン水が漏れてくることになります。

実際にあったケースですが、制御室の現場総括盤にかかり、内部の制御基板がショートし壊れました。

気づくのがかなり遅れて複数枚の基板とスイッチ類がやられました。

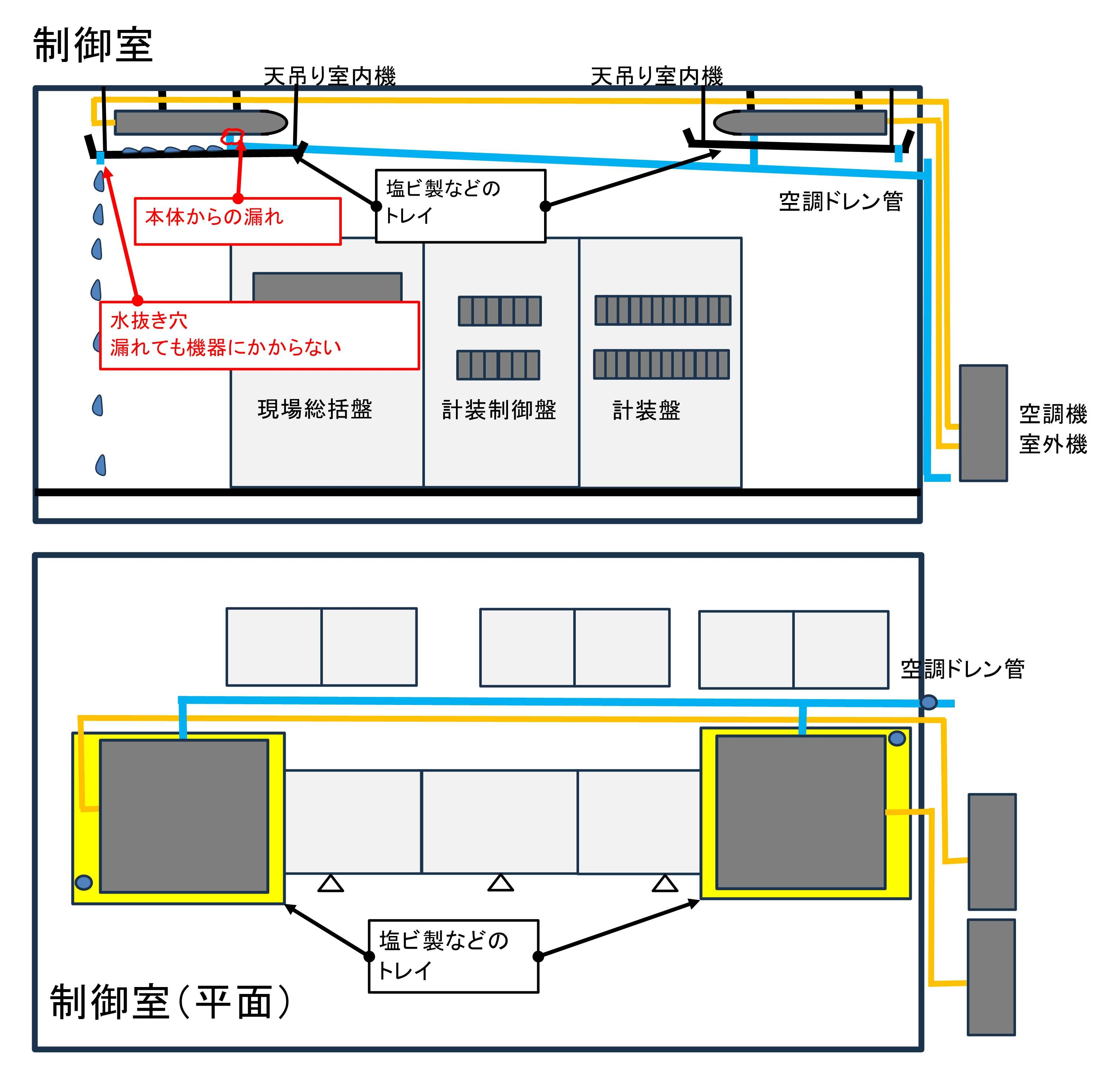

このときは、空調機の内部清掃を行ったのですが、さらに空調機の下に塩ビ製のトレイを設置し、漏れが発生しても機器にかからないようにしました。

天井設置の室内機の場合は、このような対策を当初から行うべきでした。

このときは、ドレンの詰まりがわかりやすいように受け皿の一箇所に漏れがわかるような穴をあえて開けたのですが、当初から取り付ける場合は、ドレン管に

接続しても良いのかもしれません。

当然、定期的な室内機の点検は必要ですが。

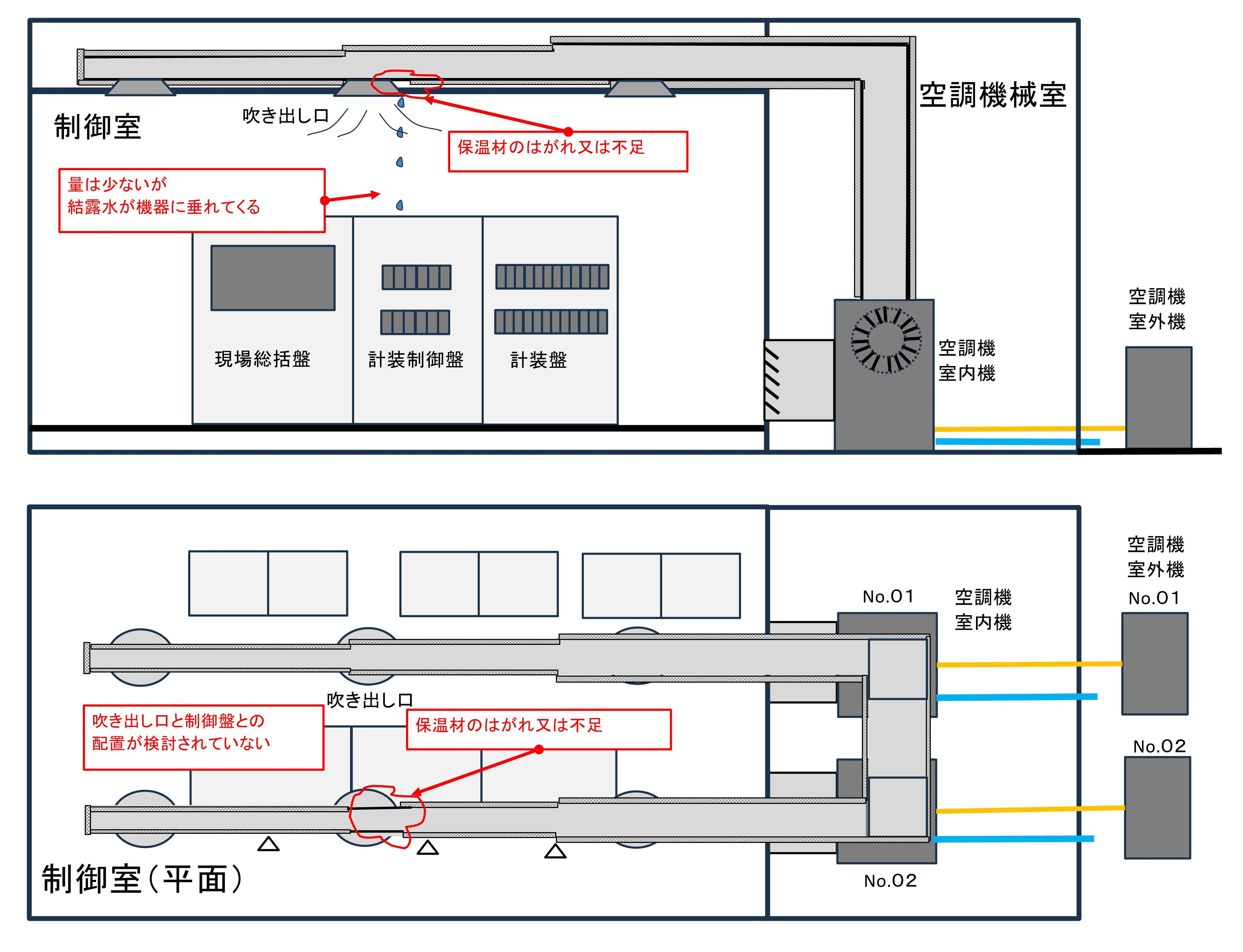

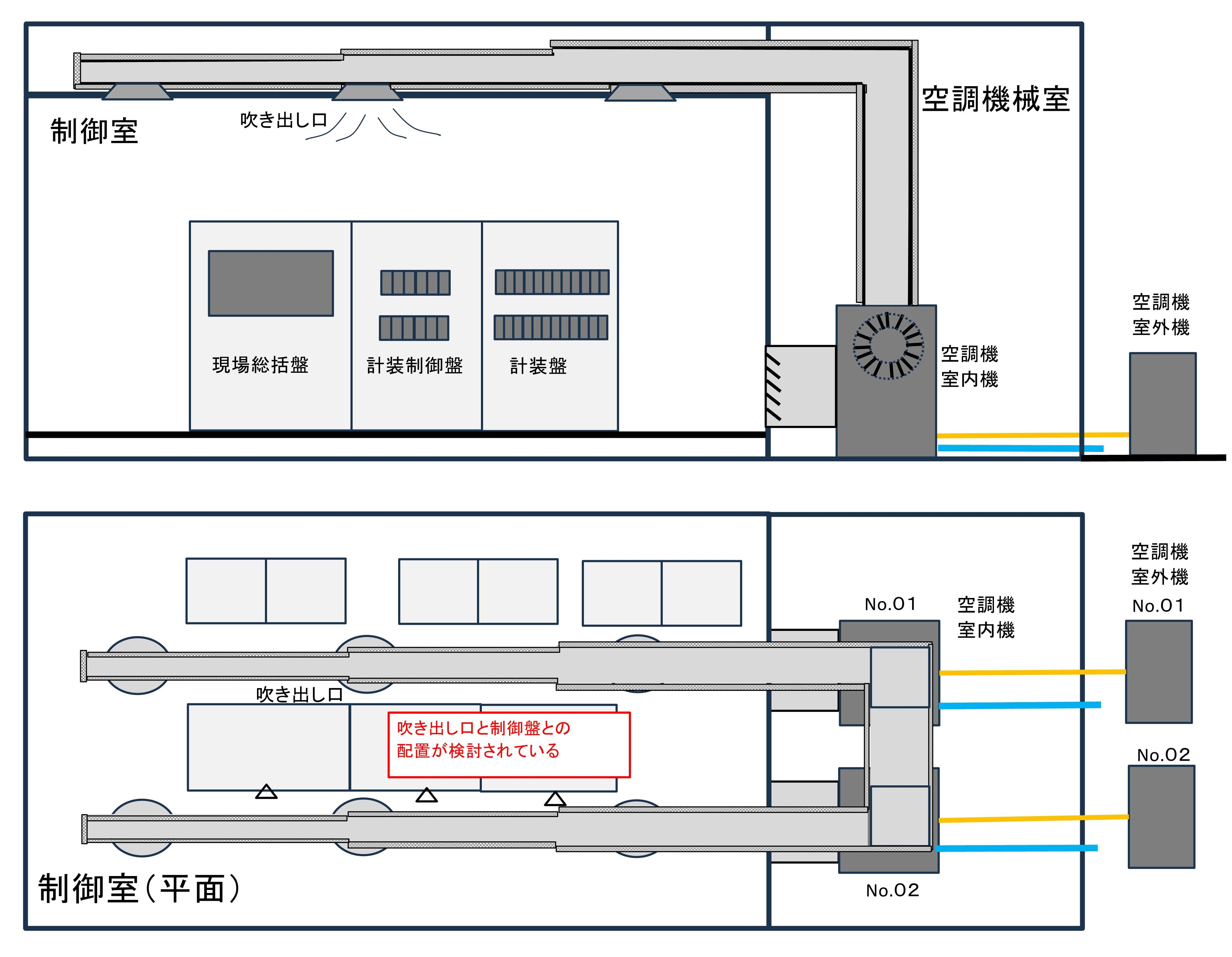

天井の空調ダクトから吹き出すタイプもありますが、この場合に吹き出し口から結露水が垂れることがありました。

恐らく、ダクトの保温材不足など断熱処理が不十分によるものだと考えます。

このためできれば、当初の計画時点から吹き出し口の配置を機器の配置を考慮すべきと考えます。

熱源の変化

既設の電気設備の更新後、VVVF等の機器に更新されると、大幅に熱源が増えることになります。

しかし、古い電気室の場合は、VVVFの廃熱は考慮されていません。

夏場に換気ファンを回し続けても部屋が40度近くになります。

VVVF本体のみならず他の電気設備やUPSの蓄電池等に影響を与えます。改善策としては、空調機や換気設備の増強や更新があります。

(13 建築付帯設備)

しかし空調機の設置は、換気と併用できず排気熱を全て調整することとなり、省エネに反することになります。

換気ファンの増強が必要と思われますが、換気ファンについても更新したケースはありません。

個人的には、VVVF等の電子機器の劣化を考慮し更新が必要と感じますが・・・

今後の気温上昇を考えると影響が大きくなるかもしれません。

|

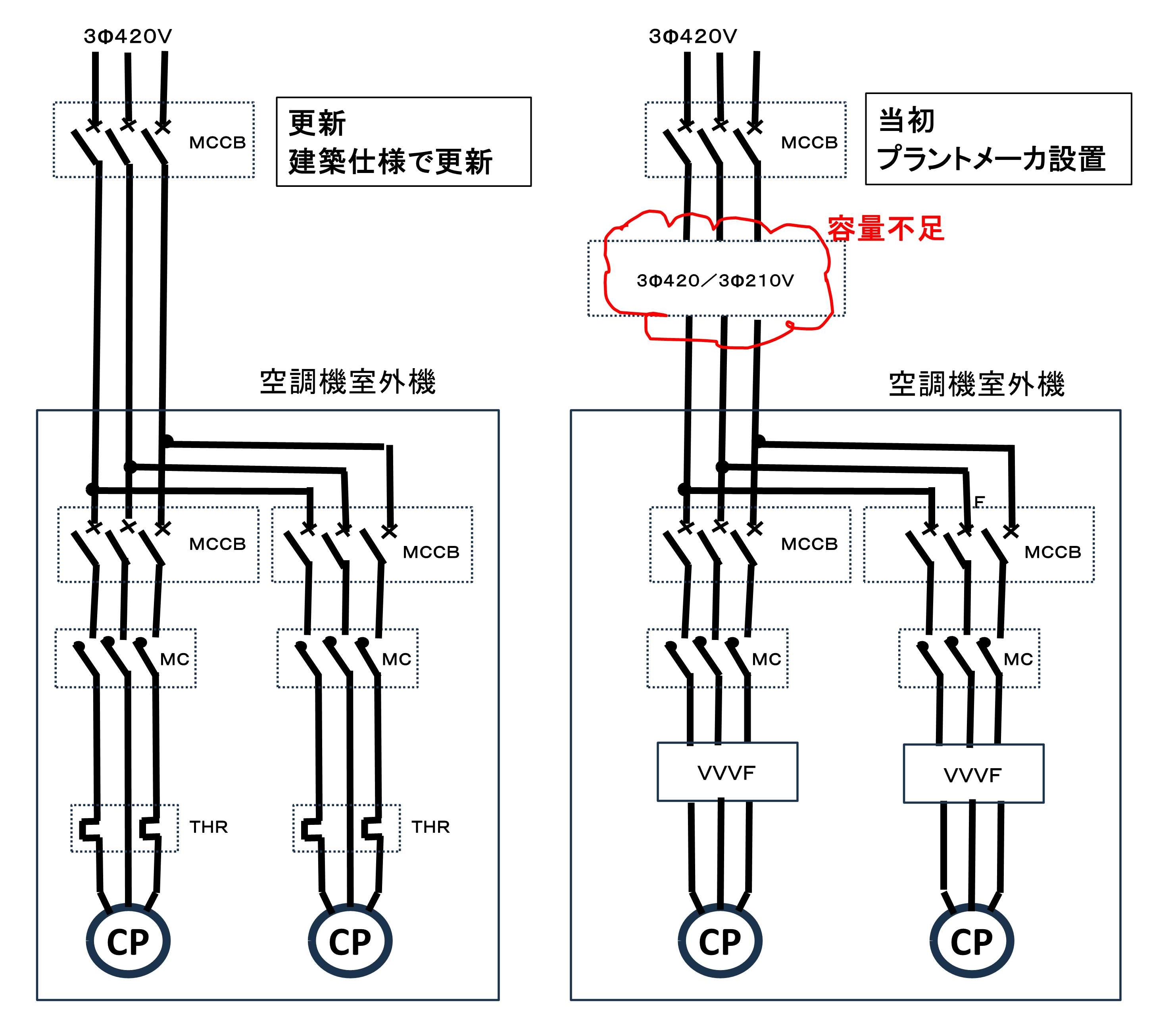

空調機の変圧器

現在、処理場のプラント動力は3Φ200V仕様から抜け出せない古いプラントもありますが3Φ400Vがメインとなっています。

このため、プラントメーカが空調機を設置すると3Φ400V仕様のものとなります。

しかし、空調機の一般仕様は、現在でも3Φ200Vがまだ優勢のようでコストも安くなります。

このため、建築設計などで大規模に更新工事を行った際、電圧仕様の違いを変圧器で変換しているケースが見られます。

建築設計屋に確認したことがないのですがたぶん(変圧器+3Φ200V空調機)でも3Φ400V仕様に変更するよりコスト的に安いようです。

ただ、別置きそれなの大きさの変圧器を設置する必要があります。邪魔です。

大事にはいたらなかったのですが、過去に建築設計部門が容量計算を間違えて焼損したことがあります。

侮るなかれ。

|

|