|

3 建築電気設備 (1)照明設備

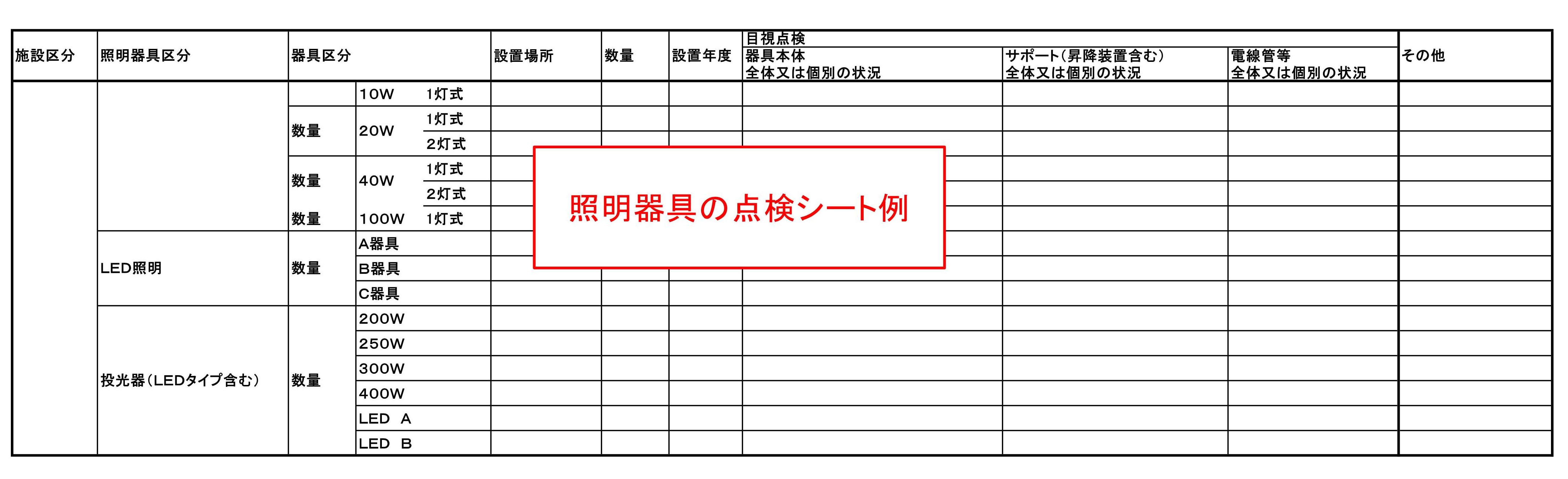

1 照明器具の点検保守

照明設備は、水処理プラントの設備において主役となる設備ではありません。

しかし、安全確保、機器不具合の早期発見、作業効率の向上といった観点から極めて重要な役割を担っています。

現状、照明器具の点検保守は、球切れ交換がメインとなっていますが、

器具が古くなってくると安定器(投光器、蛍光灯等)の交換や器具交換などを行うことがあります。

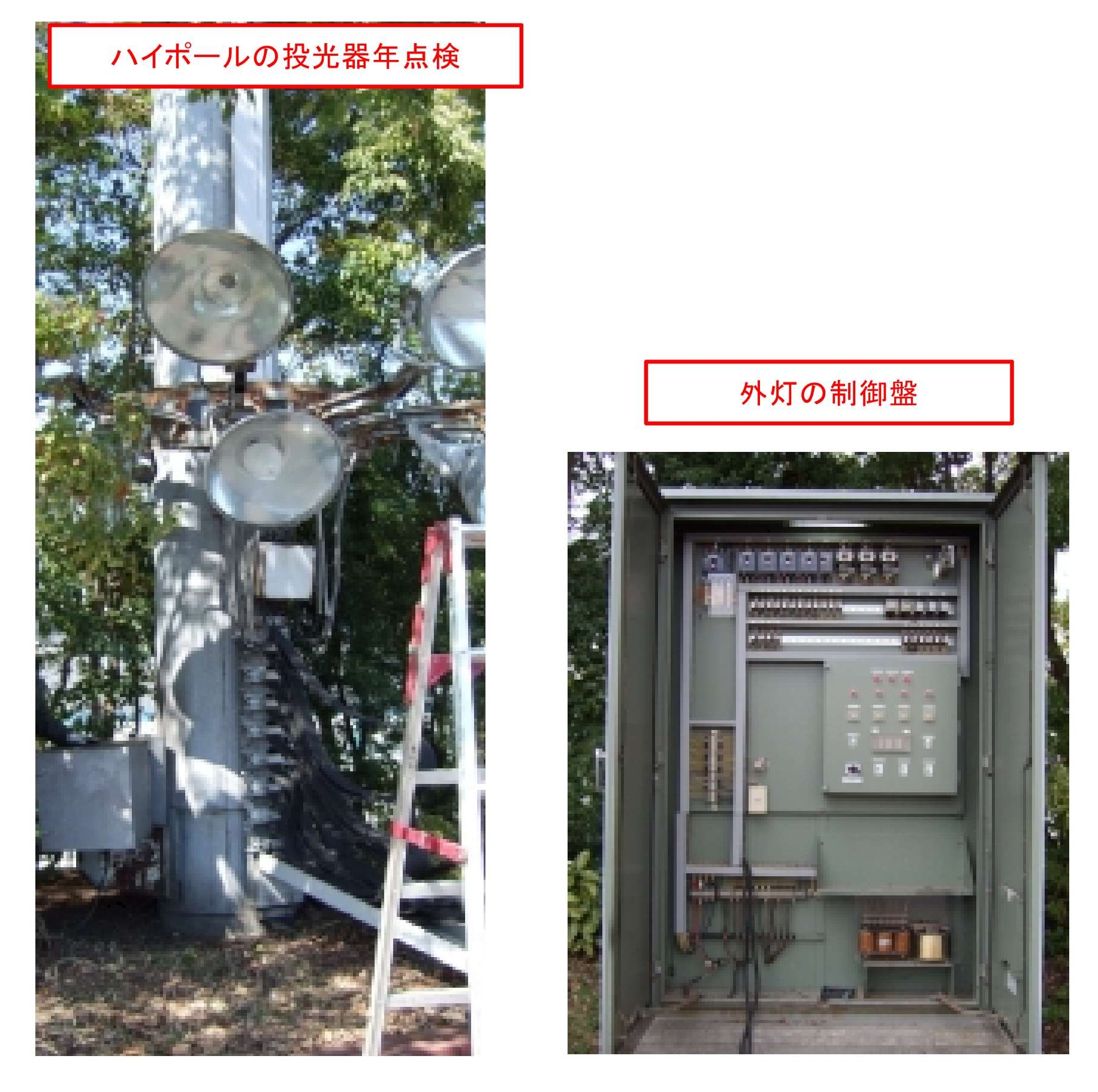

年点検としては、外灯など昇降装置のある大がかりな照明設備は実施するようにしています。

ただ、更新計画を行う上で照明設備の状況を把握するためにも全ての目視点検や照度測定等を年に一度は実施すべきでしょう。

(なお、絶縁抵抗測定については、毎年実施しているとは思いますが)

処理場では、雰囲気が悪い箇所があり器具の劣化が早い場所があります。

照明器具は、主要設備と違い設置年数が長い器具が目立ちます。このため、時が経つと器具の劣化による故障も発生します。

照明器具の不点灯は、日々発生します。

事務所、電気室などの蛍光灯を計画的に一斉に交換することも考えられますが、現在はそのような管理を行っている処理場はほとんどなく、

点灯しない蛍光灯を随時(五月雨式)に交換しています。

本当のところ効率は不明ですが、コスト面、手間の面でこの方が優位に感じるからでしょう。

近年は事務所などは更新工事でLED化が進んでいますが、まだまだ水処理施設には蛍光灯が多数使用されています。

ただ、故障した蛍光灯については安定器等の部品交換をするような修理はなくないり、照明器具をLEDタイプに交換するようになりました。

多数のLED照明が設置された場所では球交換はなくなりましたが、劣化故障ではなくLEDランプの不良で突然点灯しなくなる器具故障はまれに発生しています。

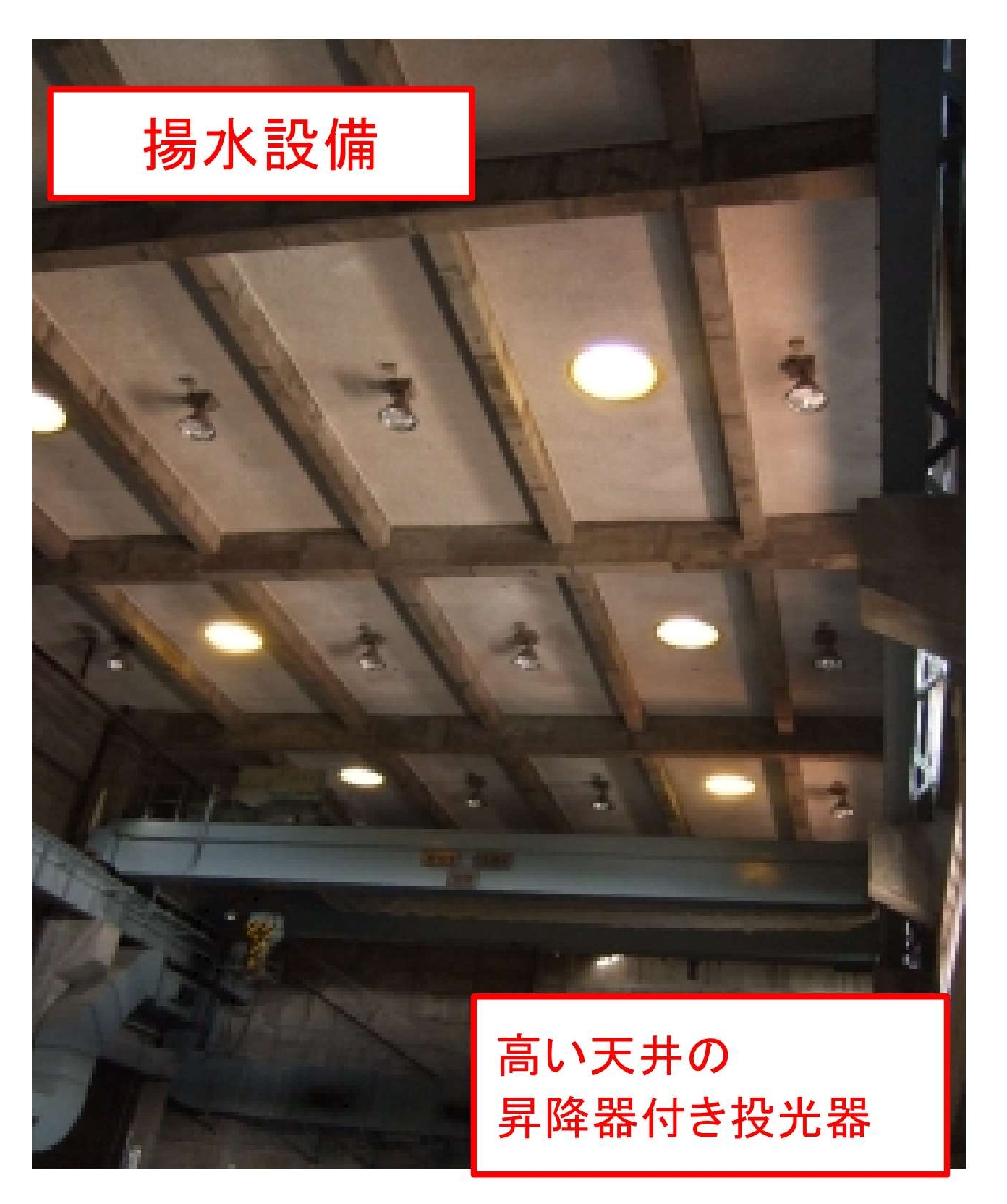

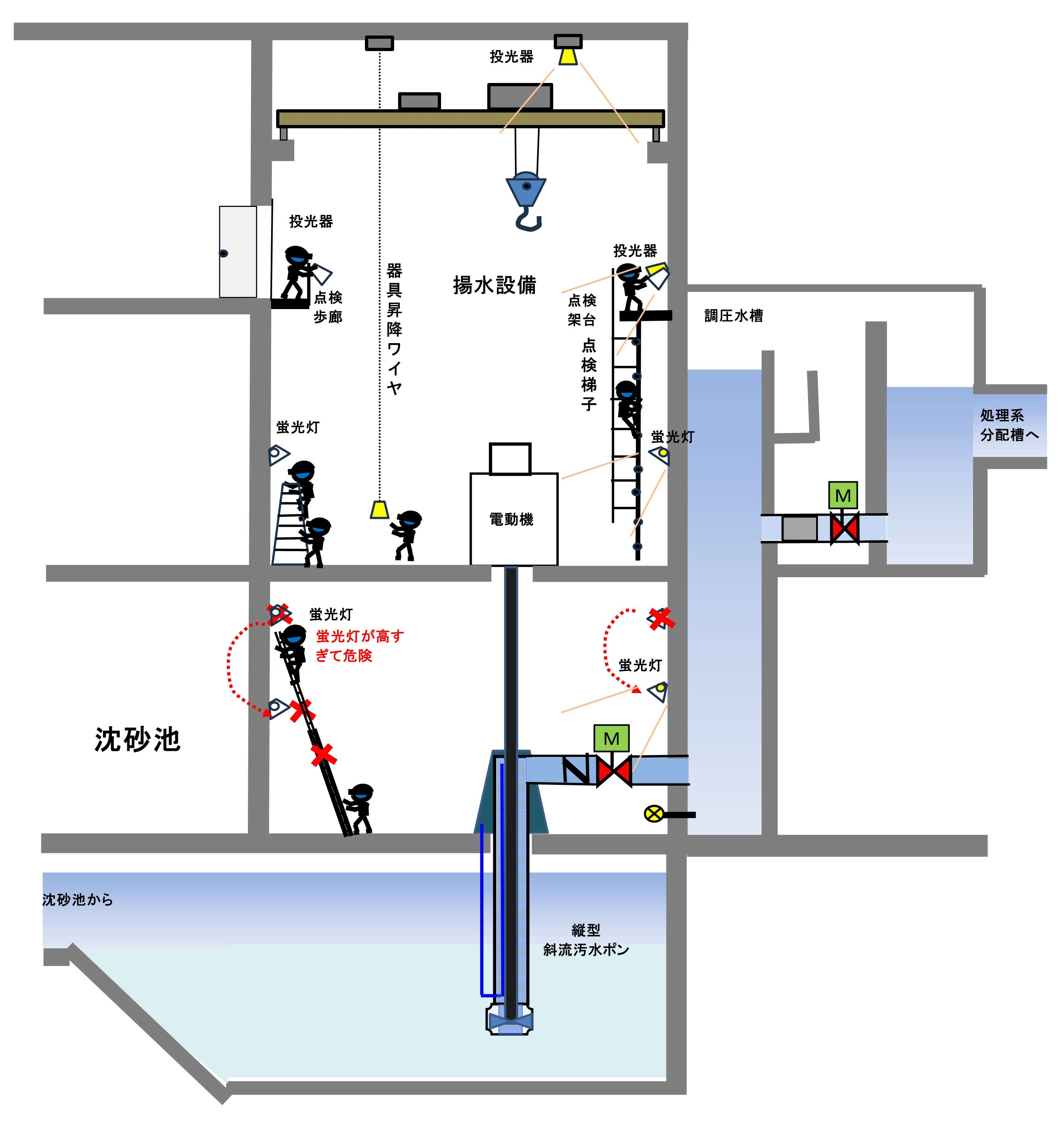

(2)ポンプ設備の室内

ポンプ棟の室内は、点検用のクレーンなどが設置されるため天井が高く天井に投光器などが設置されていました。

通常では、球交換ができないため、器具の昇降装置があり、器具を降ろすことができるようになっていました。

しかし、この装置は経年劣化等で故障すると、球交換は通常ではできなくなります。1~2灯の故障では、放置となり

数か増えると「修理工事を考えましょう」という流れになりがちです。

このため、個人的には、天井には設置しないで、点検梯子が設置された架台に何カ所が設置するか、又は、建屋から検討しておく必要があると思われますが、点検歩廊を設置された箇所に均等に取り付ける等の

方法が良いように思います。

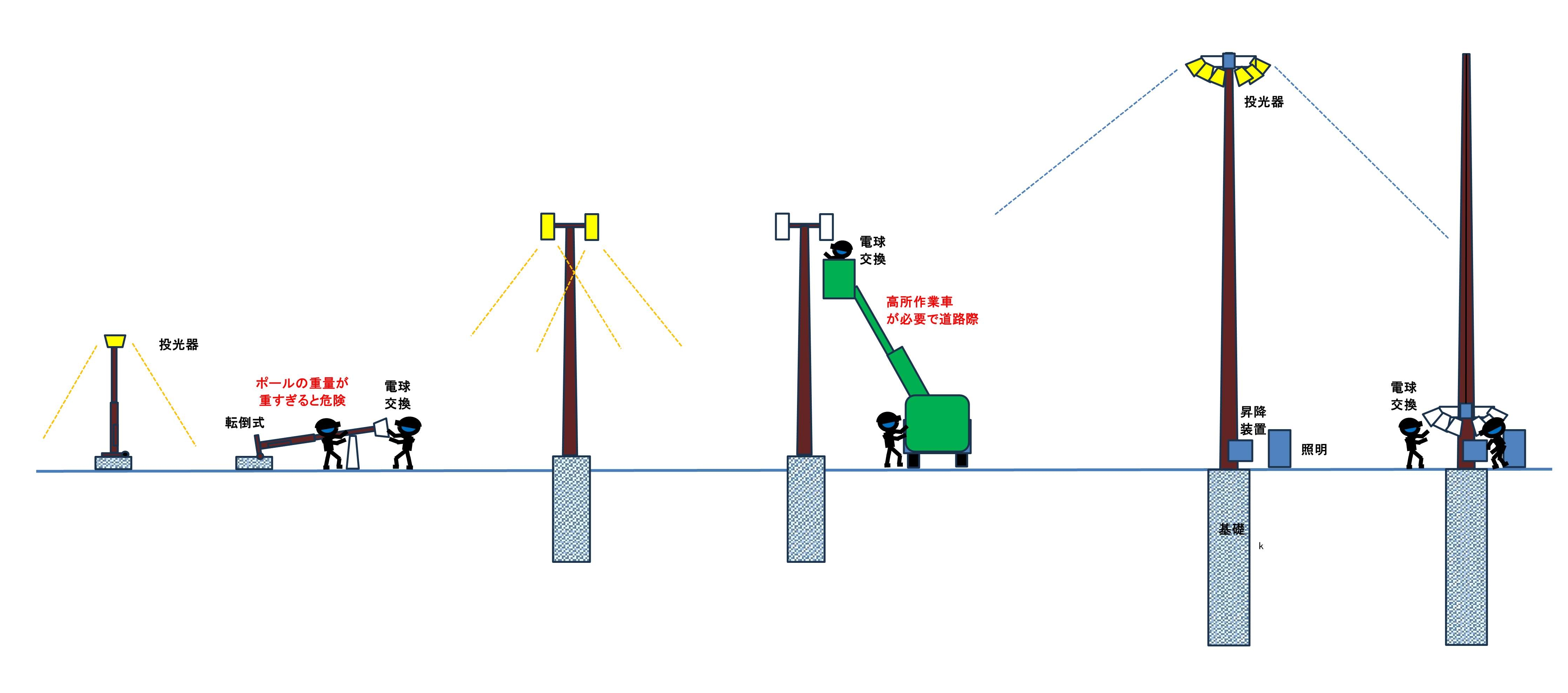

(3)屋外

処理設備の屋外灯の考え方にも高さの考えがあります。

高い塔に外灯を集中的に設置して配光する方法もありますが、塔が大型になるほど転倒防止のため深い基礎が必要となります。

管理面では、高所作業車や昇降装置を使用しないと球交換ができない等の問題が生じます。

過去に、経年劣化で昇降装置用のレールに途中で引っかかり、修理工事を行わないといけないケースがありました。

設置に伴う費用、故障時の修理費用とどちらも高額な費用がかかることになります。

現在の設計では外灯の本数が増えますが高さを低くして、球交換等メンテを容易することが主流のようです。

|