|

14 受変電設備(2)絶縁抵抗測定

1 高圧絶縁抵抗等の測定

電気設備の管理を行っていて大きな仕事の一つとして停電を伴う高圧絶縁抵抗の測定や保護継電器の点検があります。

処理場の自家用電気工作物はこの点検を毎年行う必要があります。

電気の作業では、危険を伴う作業であるため細心の注意が必要です。

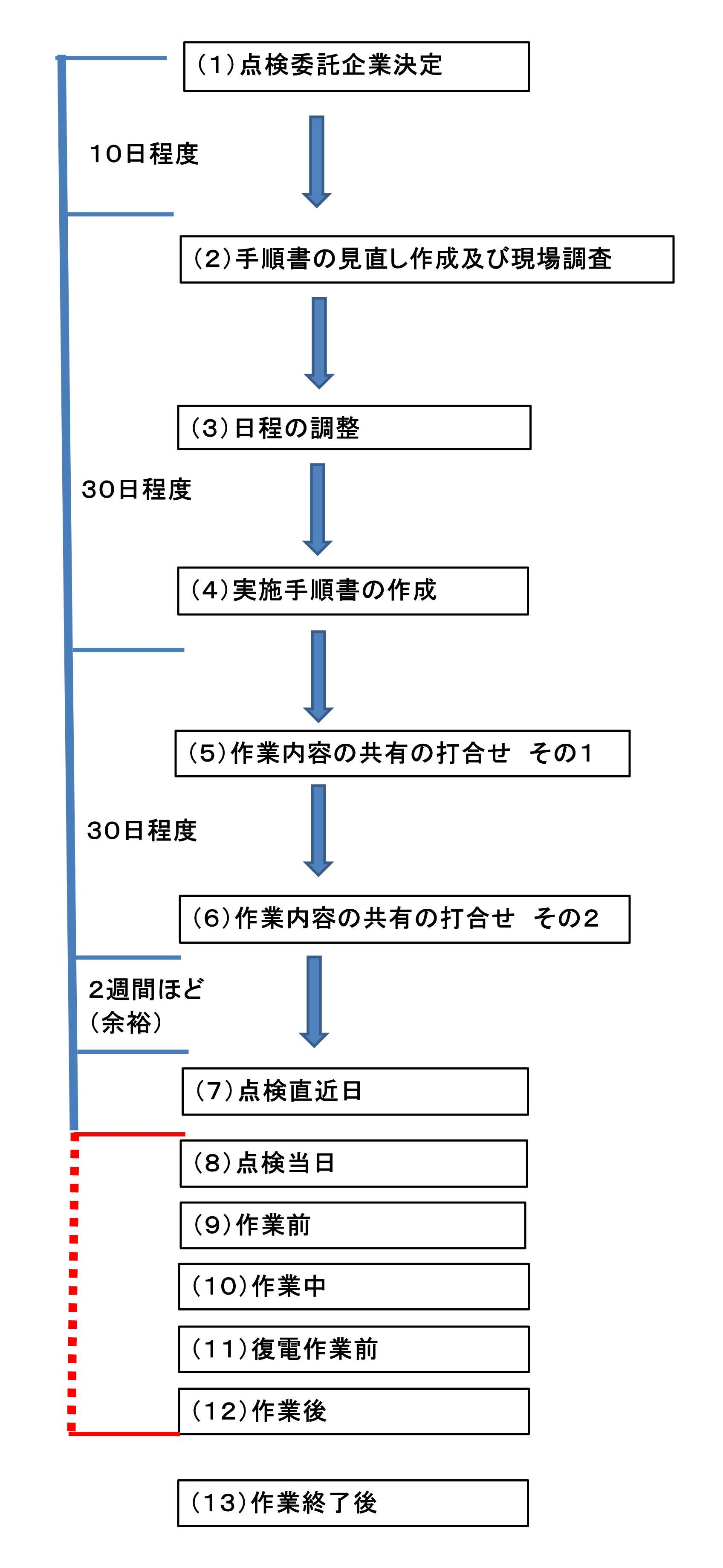

手順としては概ね以下のような行程となります。

(1)点検委託企業決定

残念ながら現在、処理場で保護継電器試験等が自前でできる技術能力とマンパワーがありません。

このため、点検作業を行う企業に委託して共同で行うことになります。

なお、作業時期の調整が柔軟にできるように協力企業の決定は早期に行っておきます。

初回打合せ

①提出書類、

②概ねの作業時期確認

(事前に処理場の各責任者にヒアリングして停電時期を確認しておきます。)

③出席者

電気主任技術者、作業責任者、前年度作業責任者

(2)前年度の手順書の見直し

及び現場調査

作業計画書の作成は、新規に起こすことはなく引き継がれた作業手順で現場の更新や新設など現場の状況に合わせて見直しを行います。

前年度又は当該設備の近年の手順書を確認し修正します。

①見直し

前年度の手順書の理解が必要です。

このため、前年度作業責任者からヒアリングなどを行います。

往々にして引き継ぎが充分に行われないケースが見られます。

|

これは各担当者の理解度・性格・経験等に反映されるためです。

「前任者の話でよくわからない」場合は前任者の前任者(わかる人)からヒアリングします。

ただ、前任者がいるのに他の人に聞きまくるのはやめましょう。

たぶん前任者の印象が悪くなります。この辺が難しい人間関係。

自分の努力でカバーしますが、それでもわからない場合は、職場で技術的に一番よく知っている人

(電気主任技術者など)をターゲットにしましょう。

作業内容の理解が不十分にならないようにコミニケーションを根気よく行います。

この工程は順調に作業を行うのに非常に重要です。

|

作業内容が前年度と変わる場合は、さらに十分な検討が必要になります。

②各設備毎の単線結線図(詳細)の準備

簡略化した結線図ではなく完成図書の各設備の単線結線図を用意します。

(トラブル時に使用します。通常は作成されているはず。)

③点検対象の配電盤の現場確認

各盤の遮断器、断路器等の配置状況、引き出し方法等の確認を行います。

④作業を行う盤内の高圧ブス配置

(a)絶縁抵抗測定箇所の確認を行います。

(b)清掃作業を行う盤は盤内のAC100V、DC100Vの端子配置状況、電源供給箇所の確認

(c)接地工具の取り付け箇所の検討

⑤作業工具

(a)作業で使用する防具類の耐用年数の確認

越えている場合は、試験に出すか又は再購入かを検討します。

|

ゴム手袋、ゴム長靴、ヘルメットの耐用年数

検電器等の電池の確認交換

|

(b)遮断器、断路器の操作工具類の確認

どこに設置されているか、どのように使用するかの確認

工具によっては知恵の輪のようなものもあるので、必ず使用方法を熟知しておきます。

⑥作業日程

(a)ある程度の時期を明示し停電に支障がある場合の処理場内の広報を行います。

(b)調整するため、点検時期の支障がありそうな工事、イベントの情報収集を行います。

⑦前年度の停電時の対応漏れと対処確認

(a)停電時に電子交換機のバッテリー不良で動作時間が短かった。

(途中で作業連絡の相互確認ができなくなった例)

(b)水槽の給水電動弁が開き放しになっていた

(水槽から処理水があふれた例)

(停電作業の基本的な考え方)

(3)点検時期の調整

下水は常に流入しており処理場を停止することが困難です。また降雨により、作業ができないことがあります。

このため、処理場の停電を伴う電気設備の点検時期は、渇水期に行う必要があります。

最近は、降雨が少ないとも言い切れませんが、点検の時期は、降雨の少ない冬場(12月~2月頃)になります。

日程の調整

①処理場の状況(広報、意見収集)

②作業員勤務状況

③協力会社の情報

収集し概ねの日程表を作成します。

その日程をもとに

(a)処理場内の電気主任者、責任者との協議を経ての日程を絞り込み、決定を行う。

(b)協力企業に最終日程の連絡を行う。

(4)実施手順書の作成

点検日の確定を行うための調整を行います。

①遮断器、断路器の操作

担当者は2名で遮断器、断路器名等の作業を行うようにします。

なお、良く見られるのが2名の構成です。たまに、ベテランと未経験の新人との組み合わせが考えられます。

これは、2名の確認にはなりません。実質的には、1名での作業です。

この場合は作業内容を知っている担当者2名と新人の3名の組み合わせとすべきでしょう。

②遮断器、断路器等の養生考え方

(a)遮断器等については「機側」、「切」、「引外し」「制御電源断」とします。

まず、遠方から介入されないように「機側」モードとします。

各高圧負荷が停止しているのを確認します。

変圧器用の遮断器等の「切」については、指定された機器が停止されて電流値が低下していることを確認します。

(「切」の際は、電流値等の確認を行い、機械が停止していることを再確認します。)

また遮断器等引き出しが行えるものは「引き出し」を行います。

さらに操作回路の制御電源を「切」ます。

いかなる状態でも動作しないようにします。

(b)引き出せない遮断器等については、機械的なロック機構で必ず動作しないように担保しておきます。

(c)断路器については、インターロックを形成する遮断器を切らないと切り離せないので作業手順書の操作の順番を

間違わないように記入しておきます。

②作業は火曜日から

処理場の場合の作業計画ははできる限り休日明けの月曜日を避けた方がいいように思います。

仕事の区切りとしての作業であれば良いのですが、天気予報で金曜日に作業の延期を検討しなければなりません。

天候によっては、判断が難しい場合があります。

火曜日にからの作業にしておけばとりあえず延期となるか、ならないかの連絡が前日に取れることとなります。

③点検作業は簡単な設備から

作業に慣れていない初日に養生作業の難しい設備の点検を入れるのではなくできれば徐々になれるように

作業手順を組んだ方がいいように思います。

④各工事計画とのバッティングを避けます。

処理場では、修理工事、設備工事等、いろいろな工事が常に行われています。このため、作業調整を各担当者に周知します。

⑤水質の低下

水質の悪化を伴う作業時には、停止時間を短くする工夫を行います。完全に通常通りの処理ができるわけではないので

担当者と協議をしておきます。

ただ、悪化の程度に寄りますが、水質にこだわりすぎると停電作業が合理的ではなくなり危険になる場合もあります。

この辺の割り切りも重要です。

以上から手順書に日程、メンバー記入し最終案の手順書を作成します。

最終案を電気主任技術者に説明し、指摘事項を網羅修正を行い回議します。

⑥その他、各電気室の工夫

(1)各電気室のわかりやすい場所に大きな単線結線図を張ります。

(2)操作する遮断器、断路器にマーキング

(3)絶縁測定箇所の明示(番号など)します。

明示は測定場所と測定が安全にできる場所などに明示します。

(5)作業内容の共有の打合せ その1

電気主任技術者の合意が取れた手順書の内容の共有を図ります。

①参加者

(a)電気主任技術者、作業を担当するメンバーの作業手順説明

(b)委託企業への作業手順説明

(c)現場確認

(作業に不安がないように各担当者は、自分の作業内容を確実に把握してもらう)

②この作業で、一番重要なのが情報の共有化です。

作業手順の内容を周知し、各担当が自分の持ち分を充分把握(責任を持って)しておくことです。

担当の現場確認を行い各自の作業確認を行います。

併せて関係部署への連絡も行います。電力会社に関わる場合は事前に連絡します。

出席できない担当者や現場確認等で疑問が発生した場合などを考慮し、情報共有の打合せは2回以上実施します。

③作業に参加しない人にも注意を促します。

事務所内のパソコンなどの停電による影響やエレベータの閉じ込めなどが発生しないように周知を行います。

往々にして、参加しない人は聞き流している場合もあります。

過去に停電予定のエレベータに作業担当者以外の人が乗り込み、閉じ込めたケース(使用禁止札掲示あり)が複数回あります。

危険が予想させる場合は、各場所への立ち入り制限や操作禁止札など明示、場合によっては停電する前にエレベータを停止させておく必要があります。

(6)作業内容の共有の打合せ その2

作業を各担当者に作業手順の最終確認を行います。

①作業内容の把握状況

各担当者が担当の遮断器、断路器の操作は確実に行えるか確認します。

また、操作用の工具の場所を確認します。

ある処理場では、担当者が手順書を元に、手順書の番号を張っているところもありました。

これは担当者に自分の持ち分を確認させる上で良い方法です。

②各担当者からの質問事項

当日疑問点が出ないように手順書などの情報共有を行います。

(7)点検直近日

前日までに電気主任技術者を含め可否を検討を行い担当者及び委託会社に連絡します。

(8)点検当日

①作業責任者の指示以外の操作を行わない。

②作業が数日分かれている場合の手順書は当日分だけ使用にします。

手順書の間違いをなくすため終了した前日の手順書や翌日分の手順書は持たないようにします。

(9)作業前

①作業工具の数量確認

作業前に作業工具(ウエスを含む)の数量を確認しておきます。

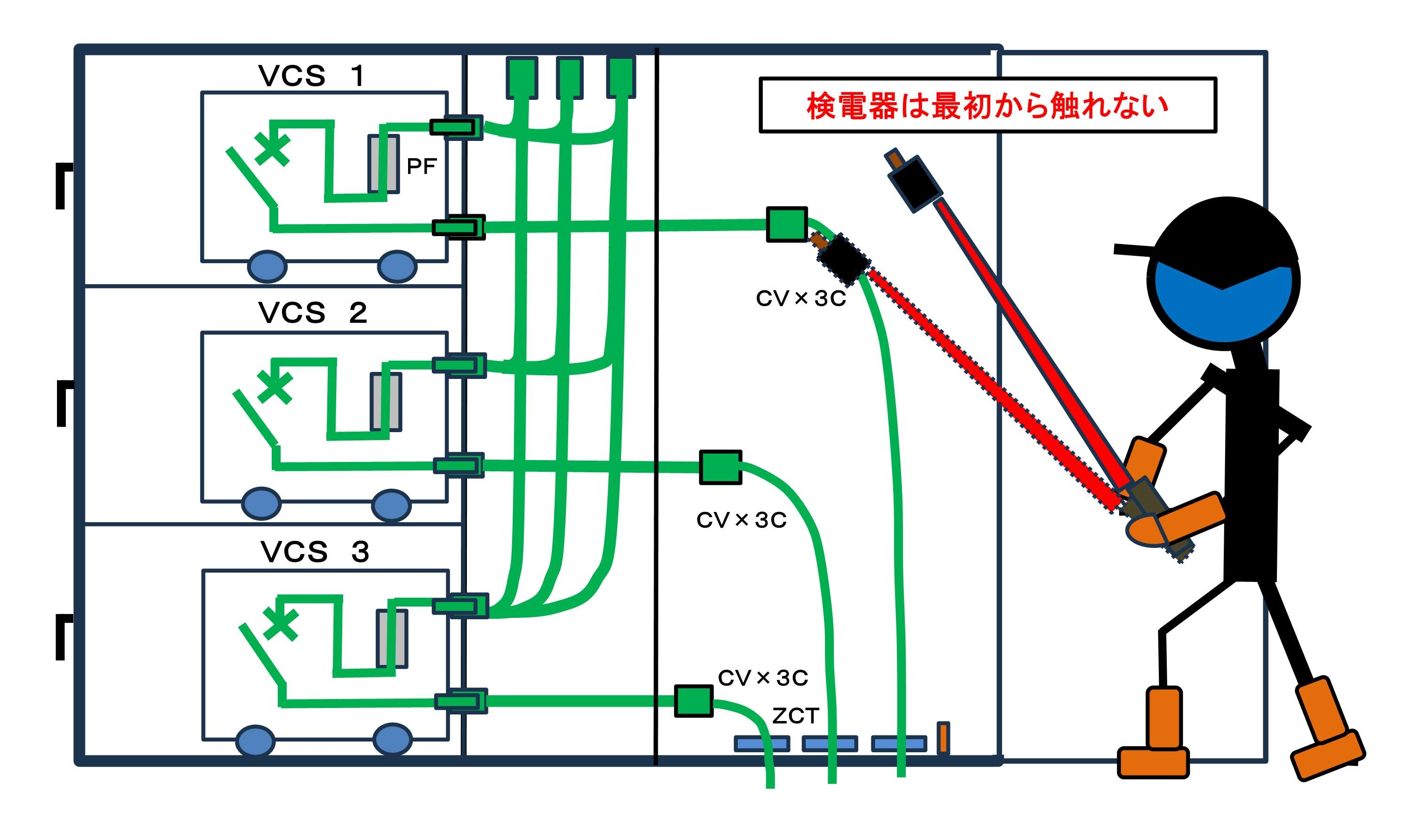

②検電操作は2台以上の検電器で行う。

検電器が故障していることもあります。必ず2台以上で確認します。

③関係プラントの停止養生を行います。

④関係プラントの停止の確認後、停電の館内放送を行います。

(10)作業中

①手順書に則り作業を行いますが

担当の作業の意味を考えながら操作します。

②互いの連絡を確実に行う。

互いに電話連絡を行う際、指示された担当者は、手順書の読み合わせを例のように復唱します。

例

(a)作業責任者からの連絡

「○○遮断器の「切り」及び「引き外し」作業を行ってください。

(b)担当者の応答

「○○遮断器の「切り」及び「引き外し」作業を行います。

(c)担当者の作業後の連絡

「○○遮断器の「切り」及び「引き外し」作業完了しました。

③検電器

高電圧の検電の場合、最初から端子に接触させるのではなく近づけて確認を行います。

高電圧がある場合は、近づけるだけで検知します。

検知しないのを確認しながら接触されます。

④作業中不明な点が発生した場合は勝手に判断せず、必ず作業責任者に確認を行います。

⑤電気主任技術者(又は作業責任者)の心構え

|

電気主任技術者(又は作業責任者)は作業中に不明な点が出てきた場合、作業工程に流されて作業するのではなく

その作業の「中止」

ができる心構えで作業を指示します。

多人数がかかわってもその場が仕切れることが重要です。

|

(11)復電作業前

①作業工具の数量確認

(特に接地工具等の取り外し)

②作業員全員への復電共有

復電の放送や明確な発言で復電を告げます。

(12)作業後

①作業中の気付き、明日にも作業がある場合は改善箇所確認

②関係プラントの復旧作業を行います。平行して異常がないことも確認します。

(13)作業終了後

①終了後、後日反省会を行い次年度の改善につなげます。

この時点で手順書に反映して修正しておきます。

担当者によっては、管理が悪く又同じことが繰り返させることがあります。

この辺は、電気主任技術者の指導的な役割が大きいと思います。

|

反省点

上記は、マニュアルのごとくストーリーを展開しています。

しかし、現実はなかなか完全にはいきません。

理由は電気主任技術者(又は作業責任者)、各担当者の理解度・性格・経験等また組織風土が反映されるためです。

とりあえず、なんとか事故がなく作業は進められていますが、、、

反省点としてつねにマンネリ化せず基本に立ち返ることが必要なのでしょう。

|

2 低圧絶縁抵抗等

個別の機器の絶縁抵抗を測定します。

(1)設備の予定の周知

事前に、作業予定を作成し、設備の停止や照明の停電、事務機器への影響などがあるので周知をします。

長年、作業を続けているとどうしても場当たり的になってしまいがちです。ただ、予期せぬ機器トラブルを避ける、

安全上でもできる限り計画定期に行うべきと考えます。

(2)設備の特性

基本的には、直営で全ての電気設備の絶縁抵抗測定を行います。

ですが、正直なところ、制御回路等は省くケースがありました。

対象負荷が制御装置、計装機器等が絡むと全ての設備を停止する必要があります。また、計装機器には絶縁測定器の高電圧をかけてほしくない機器もあります。

このように現実的に全ての負荷は難しい状況です。

例えば、UPSに絡む負荷、消防設備の負荷については委託点検で実施しすることになります。

低圧動力機器や照明回路などの負荷電源については、全て行いました。

(3)保護継電器の試験

地絡継電器、過電流継電器が設置されている機器についてはテストを併せて行います。

|