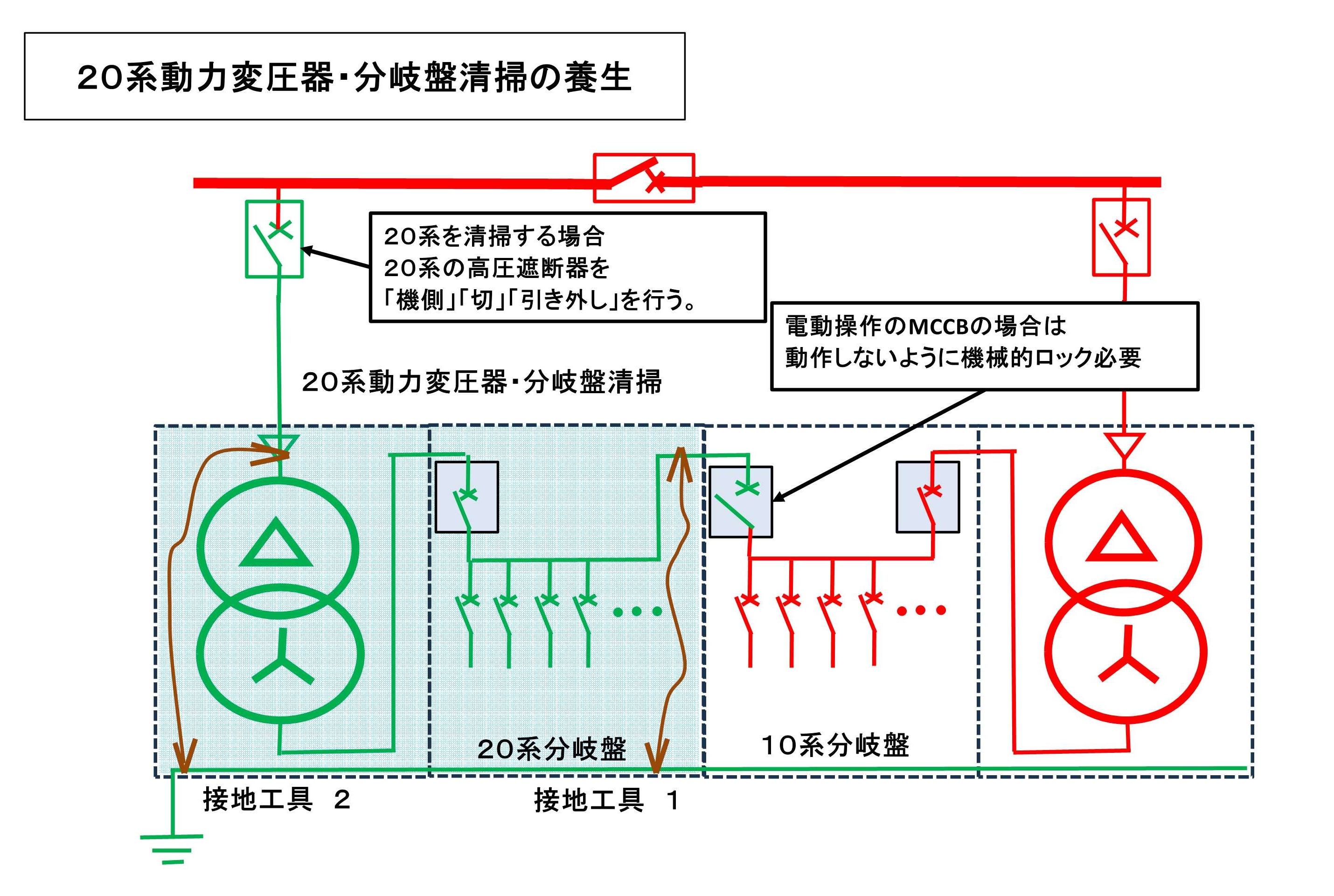

20系の動力変圧器と分岐盤は何とか点検できそうです。

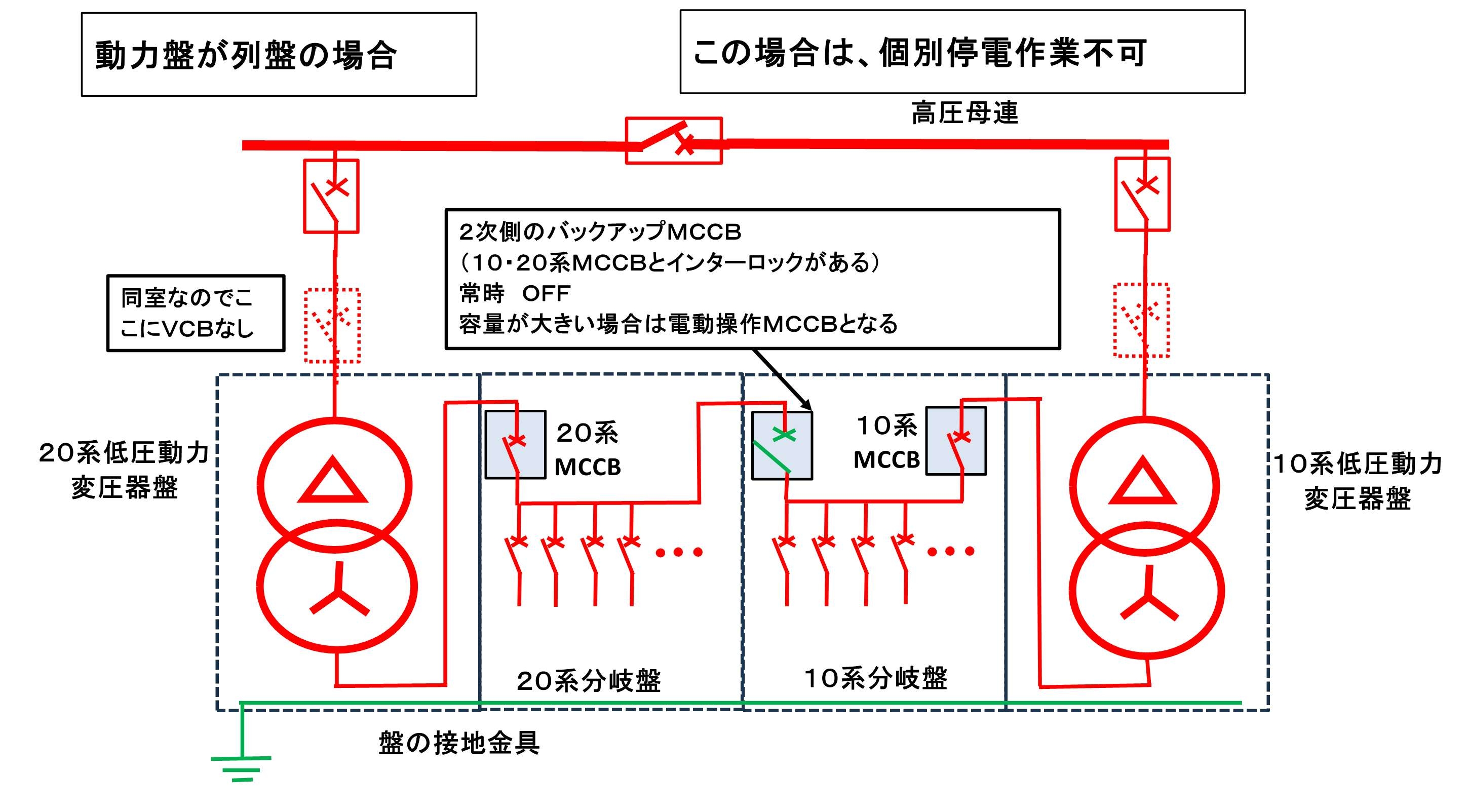

ただ、2次側のバックアップ電動操作のMCCBの場合絶対に動作しない措置が必要です。

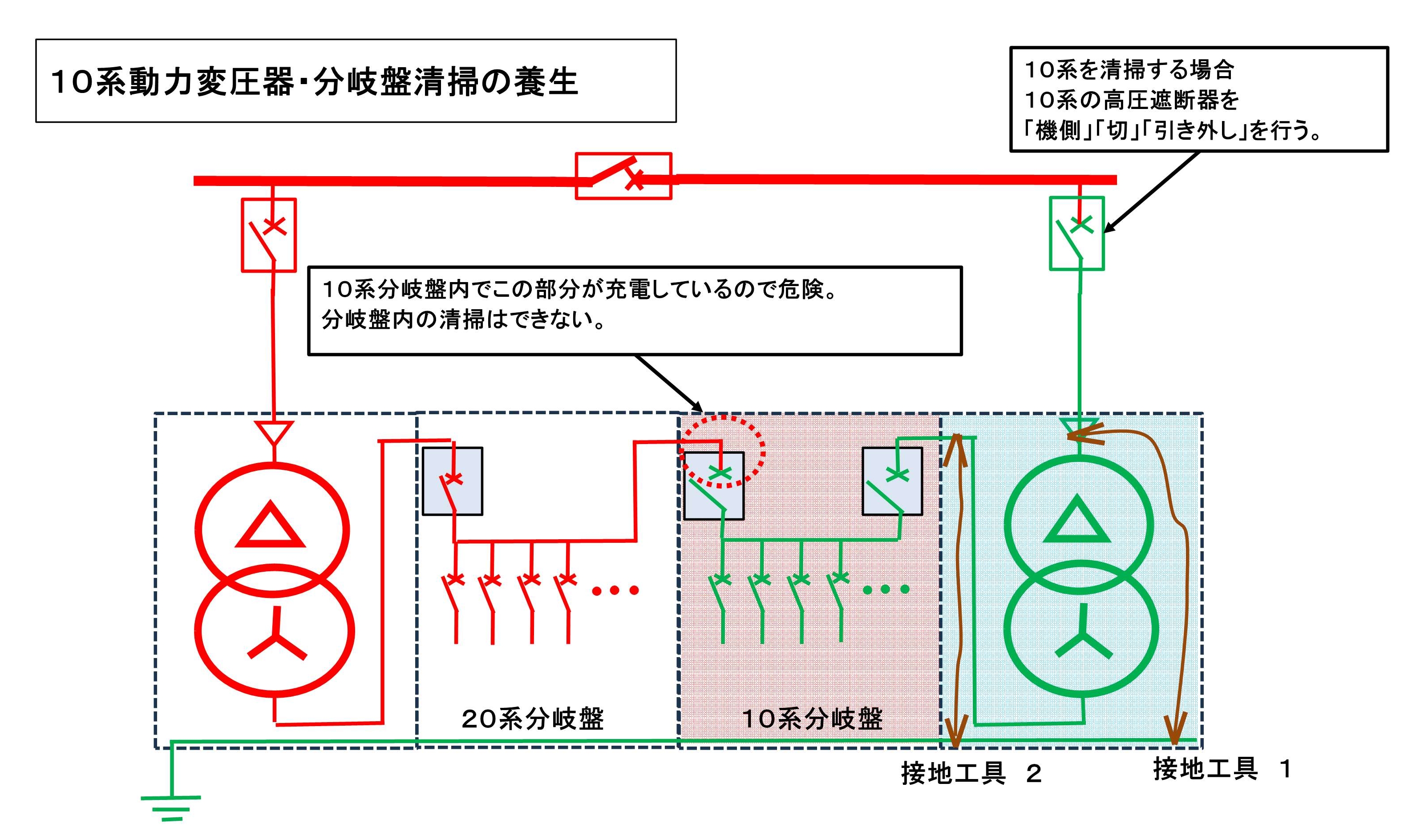

10系については、同様の作業はできません。

理由は、分岐盤内に10系側のブスがMCCBの2次側まで配置され、充電部があり危険なためです。

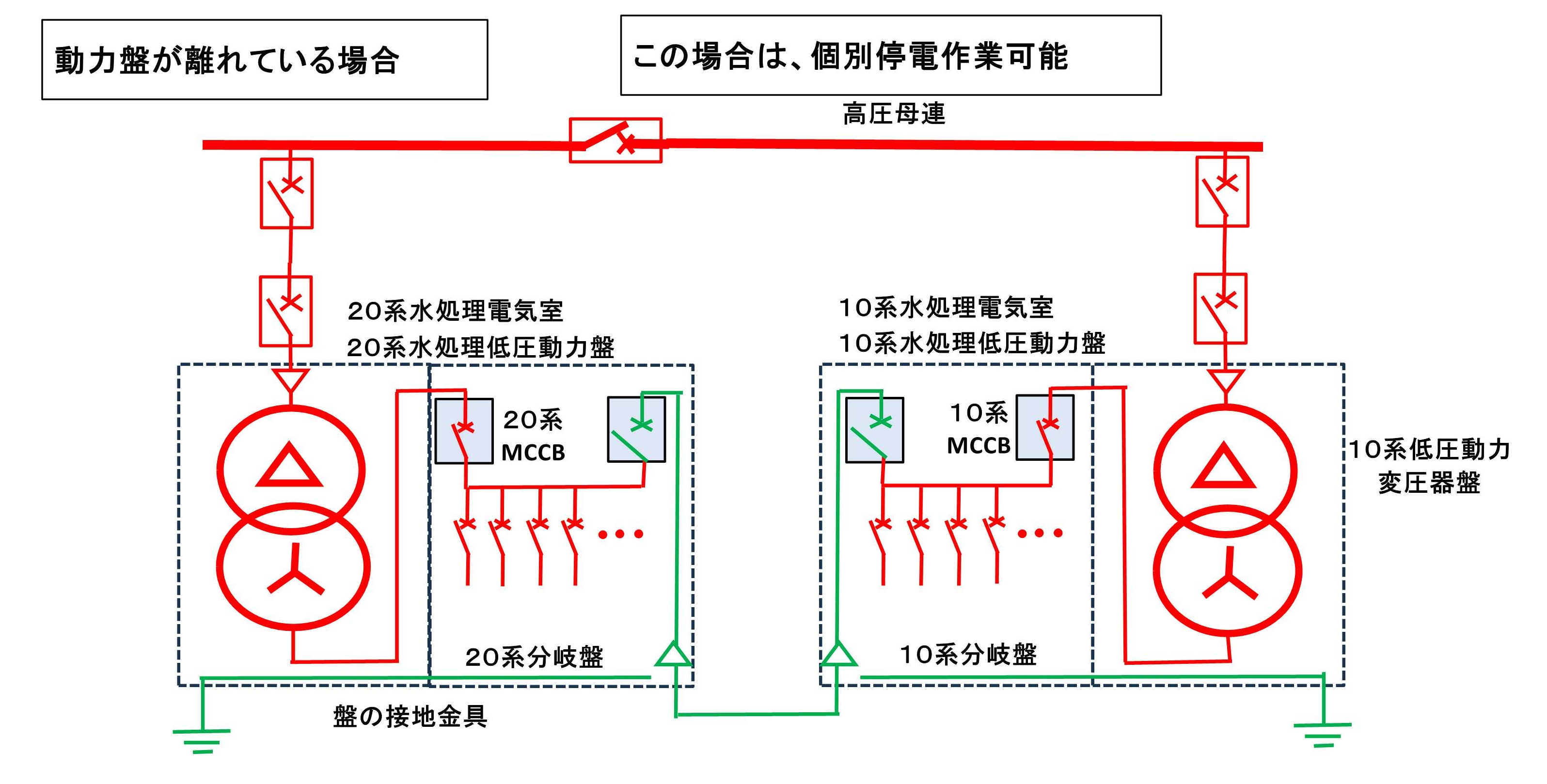

どうしても清掃など作業を行いたい場合は以下の20系の動力分岐盤の停電が必要です。

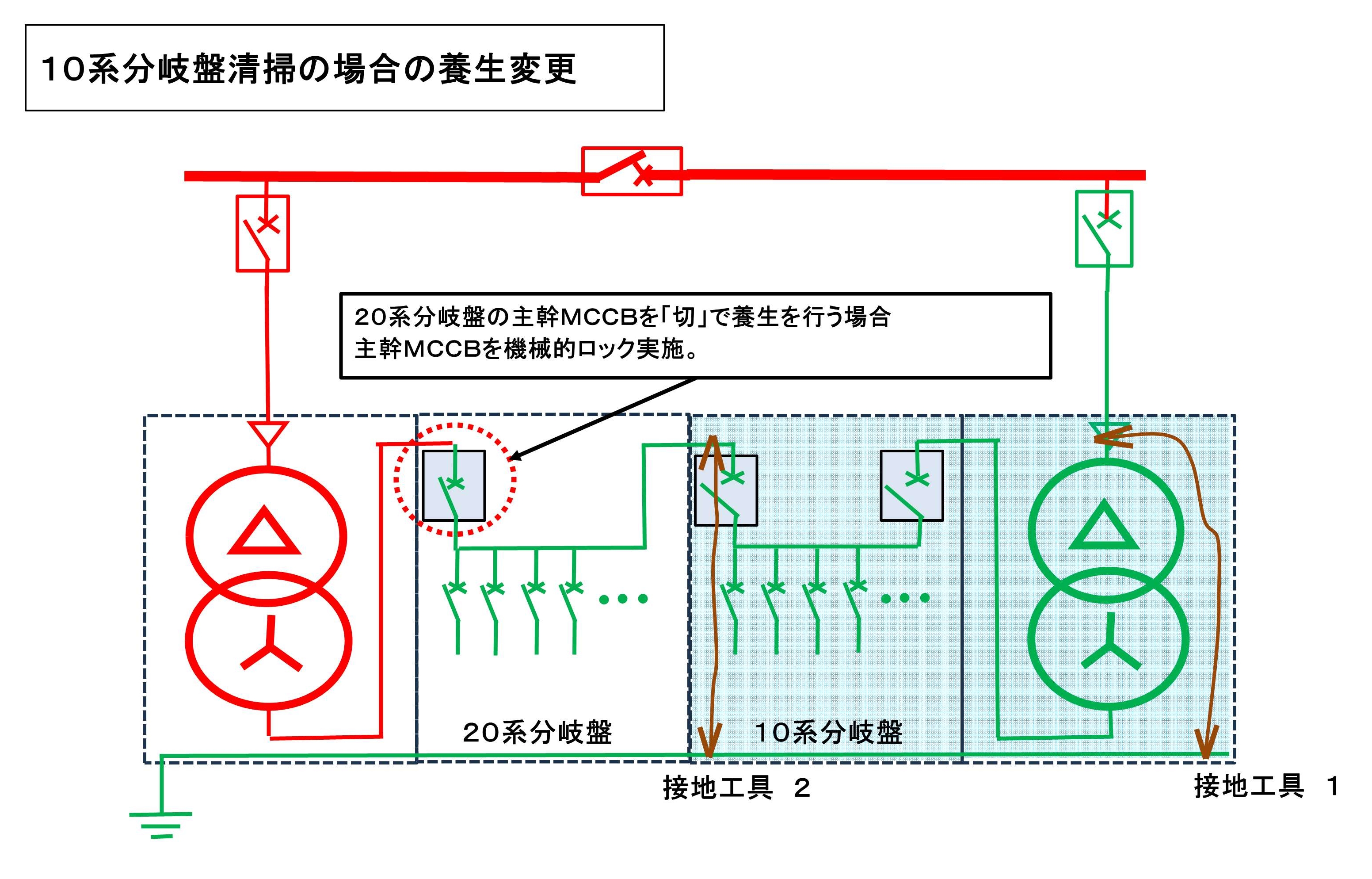

以下の2案がありますが、分岐盤だけを停電させても、動力変圧器に負荷がないので意味がありません。

同時に停電作業を行うのであれば20系の動力変圧器の一次側の高圧遮断器の養生を行うべきでしょう。

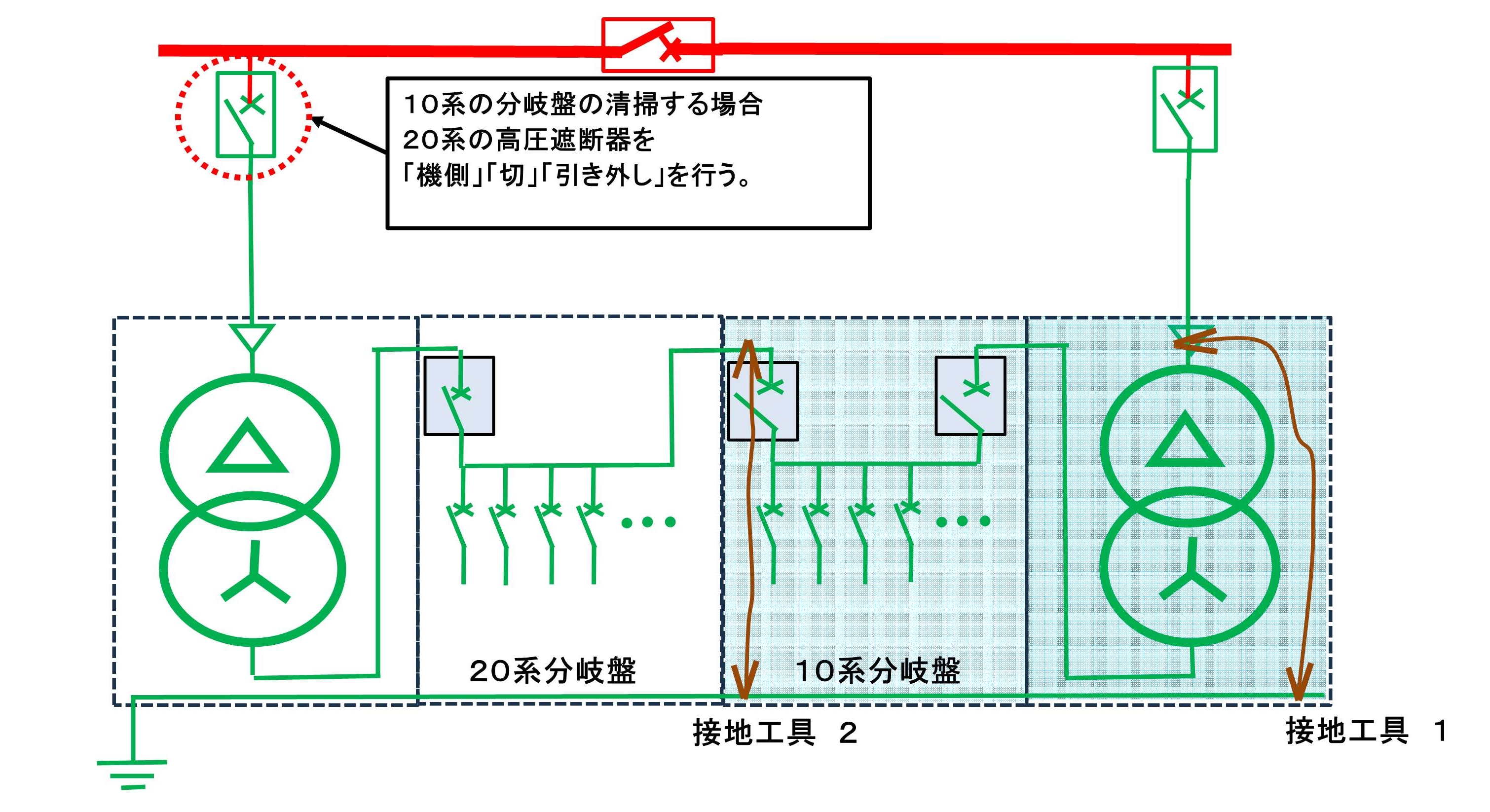

以上のように10系の分岐盤の清掃作業を行う場合には、20系の停電作業を含む作業手順書を作成する必要があります。

設備の運用的に許されるのであれば、20系も停電が必要であると考えると10系、20系を同時に停電させて清掃作業をいっぺんに行う方が合理的かもしれません。

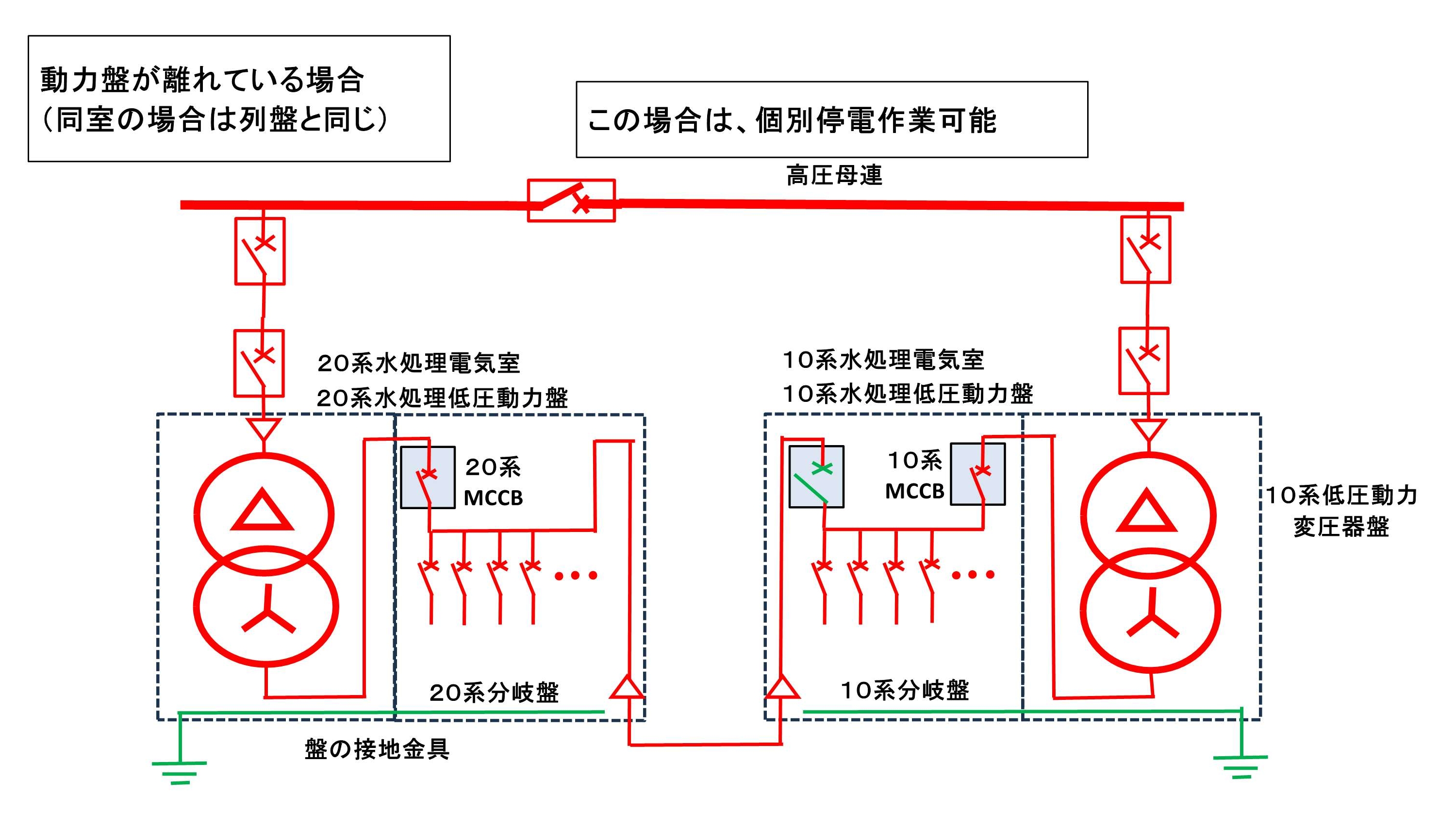

列盤と違い、送りと受けのMCCBが設置されている各動力盤の場合は相手方の停電養生を必要としません。

列盤でもこの仕様にすれば個別毎の停電作業可能です。通常過剰仕様となるため取り付けられることはありません。

個人的には、設置しても良いように思います。

ただ、技術基準上は同室に動力変圧器が設置され散る場合は、各のケーブル引き込み盤に連絡用MCCBを設置する必要がありません。

このため、列盤と同じように作業をする場合は注意が必要です。

|